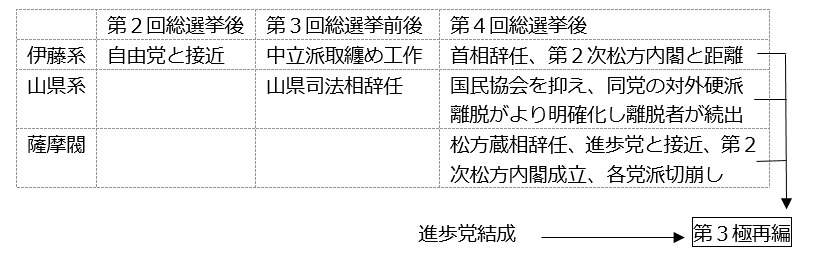

第4回総選挙後の実業家中心の会派の再編が、具体的な政策課題を要因として行われたことを示す史料は見当たらない。その経緯を見ると、再編は新旧の内閣の中心を担っていた勢力との、それまでの距離、あるいは望む距離によるものであった。

第4回総選挙後の、実業家中心の会派の再編のきっかけは、対外硬派の合流が既定路線となったことであった。しかしその前、山県系が国民協会を抑え、薩摩閥が残る対外硬派の一部と接近したことに、第4回総選挙後の第3極全体の再編は始まっているといえる。国民協会が本格的に分化を始め、薩摩閥が対外硬派の合流に参加しようとしなかった議員達を押さえると共に、彼らに、本来合流に参加してもよさそうな国民協会の離脱者を加え、さらに他の勢力をも切り崩そうとしたからである。同時期に起こっていた対外硬派の野党的な面の強化(挙国一致体制の終焉)は、対外硬派から、国民協会全体をはじめとして多くの離脱者を出した点で、この再編を助けたのだと見ることができる。対外硬派を脱した、あるいは離脱させた勢力を、薩長閥内の勢力が別々に押さえた点も重要だ。

薩長閥内の諸勢力が別々に押さえた衆議院の諸勢力は、互いに連携することがなかった。むしろ対立関係にあることが少なくなかった。具体的には、第4回総選挙後の実業団体と議員倶楽部が、内閣寄りの中立(準野党)と中立硬派(野党-自由党と伊藤系との接近に反発した議員を含む薩摩閥寄り-)として、そして国民協会と公同会(に参加する諸会派)が、第2次松方内閣の野党と準与党として、対立関係にあった(これらについては『キーワードで考える日本政党史』第4章参照)。そして伊藤の敷いた自由党+中立実業派という多数派形成へと向かうレールが、伊藤が首相の地位を降りた後、同じ薩長閥勢力であった薩摩閥の松方正義の内閣には引き継がれず、進歩党+親薩摩閥の会派+再編された中立実業派というものとなった。

確かに、伊藤は進歩党とも提携しようとした。しかし、それは後述する事情もあって、挙国一致体制を採ろうとしたものであった。これを自由党に拒まれた時、伊藤は自由党から他の党(進歩党や国民協会)に、優先する連携相手を替えようとはしなかった。また薩摩閥は、挙国一致体制を採ろうとしなかった点でも、伊藤の方針を継がなかった。

第4回総選挙後の新たな再編が以前の再編と異なっていたのは、野党の側に「対外硬派」というような、まとまるために有効な旗がなかったことだ。国民協会が野党の色を薄め、自由党が伊藤系と組み、進歩党も薩摩閥と接近しては、そもそも薩長閥政府に対する純粋な野党が存在していなかったとすらいえる。そのような状況下において第3極における再編の軸は、薩長閥の中のどの勢力と近いのか、というものに変わった。「衣替え」に含まれていた、「切り分け」という面が前面に出てきたのである。その部分的な兆候は、第3回総選挙後、伊藤系が国民協会の分裂を策し、中立議員の一部を押さえたという事象(『キーワードで考える日本政党史』第3章補足参照)にすでに現れていた。なお、その時々の政権に寄る議員達もやはり、第3極にはいた。再編における彼らの動きは、内閣の中心的な勢力が代わることへの対応にとどまる、例外的なものであったといえる。

今は第3極を念頭に置いて話を進めている。しかし自由党系、改進党系、そして第3極に含めている吏党系の本流の立場の相違も、ここまでに述べた第3極の再編の軸の変化と、軌を一にしていた。

伊藤系と自由党系は第4回総選挙の前から、そしてその後も、憲政党の結成から大分裂後間もなくを除けば、互いに比較的近かった。双方が近付いたのは、第2次伊藤内閣への交代に伴い、薩長閥政府に変化が見られたからだ。山県系と薩摩閥はこの変化(政界縦断の傾向)を支持せず、国民協会は、伊藤系が政権の中心になったために野党化し、山県系の色を強くしていった。自由党に裏切られる形となった改進党系は、当然ながらこの変化に反発し、しかしやがて薩摩閥と接近した。これらのことから、衆議院における3勢力の内閣交代への対応という過程が、薩長閥内のいずれかの勢力に接近するという過程に、染められていったのだといえる。

そして、第4回総選挙後に山県系が国民協会を押さえ、第2次伊藤内閣と自由党が正式に提携し、薩摩閥が伊藤系と自由党に対抗して進歩党と接近したことで、2大民党と吏党系は、伊藤寄り、山県寄り、薩摩閥寄りに、かなり明確に色分けされたのである。これは非常に重要なことである。行政権を手中に収めていた薩長閥の不統一が明確になり、衆議院の大部分がこれに影響を受けたからである。制度上、自力で短期間のうちに権力に食い込むことが難しかった政党にとって、薩長閥の不統一は、権力に食い込むチャンスであった。もちろん民党も薩長閥に影響を与えており、薩長閥が自由党寄り、進歩党寄り、その他に分かれたという面もあるが、それでも薩長閥が政党、衆議院に対する手法について一致していれば起こらない分化である。

内部の不統一は元来、明治政府の欠点の1つであった。しかし、ここで改めて「不統一が明確にな」ったとしたのは、薩長閥の不統一が感情的な溝や対抗心、個別の政策よりも、それらと無関係ではないが、民党に対する姿勢の差異によって決定的なものになったと考えるからだ。

繰り返しとなるが、伊藤博文は自由党と接近しつつ、そのような政界縦断を支持し得る、実業家の議員の一部等をまとめた。山県系は国民協会を抑え、同党は山県系の色を強めていった。薩摩閥は進歩党と接近しつつ、独自の支持勢力を形成しようと、全党派を対象に切り崩しを策した。また、伊藤系は自由党系の指導者を、党籍を離脱させた上で入閣させるなどした。薩摩閥は進歩党員に、党籍を残したままでの官職への就任を許した。政党に否定的であった山県系は、譲歩を伴う政党との連携を、第2次山県内閣成立当時を除けば、図らなかった。縦断的な動きを嫌った山県系は、官職を積極的には求めない国民協会の系譜と一致し得たが、民党と組むことは難しかった。1897年9月10日付の品川弥二郎宛の安達兼蔵書簡に次のようにある(『品川弥二郎関係文書』一222-223頁)。

松隈内閣人材の倒用には全国皆喫驚呆然たらざる者無之候処、鶏鳴狗盗の親玉たる高島子こそ現内閣を造り、又た現内閣を倒す者に御座候。同子の如き人物か政界に生存出来得る間は、政界は何時迄も腐敗汚濁の境を継続するものと覚悟せねばならぬかと相考申候。

人材の倒用とは、政党からの起用のことであろう。このような立場は、山県系との一致、または山県系への順応を示すものである。

政策を実現させる方法とイコールになりつつあった、民党に対する姿勢の差異によって、薩長閥の内部に行動の差異が現れた。政党から閣僚等を起用することを認めるのか、その際に党籍は残したままでも良いのかという、超然主義の根幹に関わる判断が、個々の勢力によってなされた。これが薩長閥内の亀裂を、誰の目にも見える、決定的なものにしたのだといえる。特に第3極に大きな変化をもたらした、第3極の衆議院における再編は、この差異が決定的になった、その次の段階として加速したのである。民党を抑えたり補完したりする党派を、薩長閥の各勢力が個々に集めるという段階である(図補-E参照)。

図補-E:藩閥内の3勢力と第4回総選挙後の第3極再編との関係

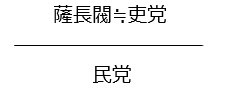

本来、政界の対立軸は、図補-Fのような横の軸であった。

図補-F:政界を分ける軸①

それが第2次伊藤内閣と自由党の接近によって回転し、図補-Gのような縦の軸となったのである。

図補-G 政界を分ける軸②

縦断の是非、またはその在り方を隔てる境界線と一致する縦の軸、その左右には、縦断的な動きを認める伊藤系・認めるようになった薩摩閥と、認めない山県系があった。あるいは、伊藤系と自由党系が担う縦断と、これに対抗する薩摩閥と進歩党による、遅れた者同士の弱者連合という面を持っていた縦断があった。この薩長閥内の相違が、政権の枠組みの違いとなる。誰の目にも見える、決定的な違いである。

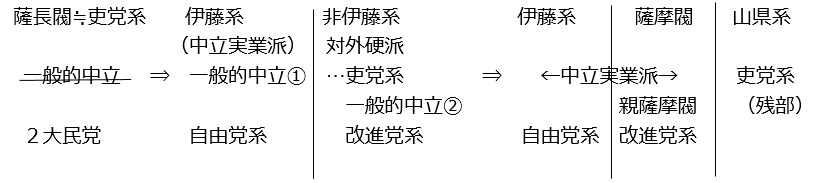

図補-Gに記した自由党系、改進党系、吏党系以外の勢力も、当然その影響を受ける。例えば中立派も、薩長閥と民党のどちらにも寄らないというのと、伊藤系と薩摩閥のどちらにも寄らないというのでは違う。図補-Hを見ながら、第1回帝国議会から第10回帝国議会までの再編を思い起こすと、当時の状況が明瞭さを見せると思う。

図補-H:藩閥内の各勢力と衆議院の各勢力の位置関係

・左が第4回帝国議会まで、中央が第5回帝国議会、右が第10回帝国議会前から会期中

・一般的中立①は紀州組、一般的中立②は芝集会所(後に政務調査所)

薩長閥か民党かという対立軸は、まず第3回総選挙を待たずに政界縦断の肯定・容認か政界縦断の否定・対外硬派かというものに変わった。政界縦断に与れなかったといえる勢力が対外硬派の多数を占めたから、その対立は実質、外交政策を巡るものよりも、そして政界縦断の是非を巡るものよりも、勝者とそれ以外の対立であった。なにしろ、対外硬派の第1、2勢力であった国民協会と立憲改進党は、政界縦断への反発から対外硬派の戦列に加わっていたのだ(ただし国民協会内の国権派は、対外硬派の中心に位置していた-『キーワードで考える日本政党史』第2章⑩、より詳しくは同(準)与党の不振(④⑥⑨⑩)等参照-)。この、図補-Hの中央の状態から、右のの、薩長閥内の3勢力が第3極を切り分けた状態、うち2勢力が、2大民党のそれぞれ一方と協力関係を形成する状態へと、進んだのである(改進党系と薩摩閥の関係は悪化するが、改進党系は伊藤系や山県系と協力関係になることはなかった―憲政本党と後継の立憲国民党における改革派の動きと、それが実を結んだ立憲同志会の結成は別として―)。

確認をする。衆議院に有力な基盤を持たない薩長閥内の、政権を主導する勢力にとって、民党を切り崩すか、その協力を得ることは避けて通れない道であった。当時の政治制度を尊重するのなら、過半数には到達していなくても、第1会派、第1党であった自由党系に協力を求めるのは当然であった。与党となること(閣僚を出すこと)を求めない吏党系を自らの中心的な支持勢力とするにしても、これの敗北と共に下野するか、せめて主な連携相手を自由党系に取り換えるというのが、あるべき姿であった。だから衆議院第1党と接近した伊藤の選択は、当然のものであったといえる。薩摩閥主導の第1次松方内閣も、自由党の非主流派となった関東派大井系と、海軍拡張について接近したり(註1)、濃尾震災の救助費について自由党に協力を求めたり(註2)した。しかしそれは、前の、長州閥中心の第1次山県内閣期の立憲自由党切り崩し工作の延長にある策ではなく、より場当たり的であり、成功しなかった。前者は数が少なすぎた。その間自由倶楽部は、離党して来たばかりの自由党との連携に傾いていった。

その後、薩摩閥は、縦断の動きについて遅れをとった者同士であった、改進党系(進歩党)と提携するに至った。それに対して、提携に踏み出すことを避けたのが、民党に対して特に否定的であった山県系である。彼らは吏党系等の存在によって、民党が1党で過半数を握り得ない三党鼎立状況を固定化させ、政党を、政権に参加できなくともなお政府に協力的になるよう、操縦しようとするようになっていった(ただし3党鼎立構想が明確化した時期は不明である)。彼らの考え方は、政権を握ろうとしていた民党を過小評価するもの、あるいは民党の力から目を背けようとするものであり、山県の首相再登板がなかなか実現しなかった一因(山県が固辞する姿勢を採っていた一因)であったと考えられる。

こうして、超然主義で一致していたはずの薩長閥内の、どの勢力が主導するかによって、政権の在り方すら変わるようになったのである。

軸の移動を伴う政界縦断の漸進の開始から日が浅く、強硬的な態度を採ることで、薩長閥に自らを高く売るという手法を、民党がまだ選択し易かったこと(註3)、山県系がこの変化自体を拒もうとする性質を持っていたこともあって、薩長閥内の、政権を主導する勢力とそれ以外の勢力の、政権の枠組みに関する差異という新しい対立軸が出現した時、薩長閥対民党という横向きの対立軸はまだ、完全には消滅していなかった。本稿では「軸が回転した」と表現しているから、古い横の軸の残像が残っていたと表現したい。いずれにせよ、縦になった軸は、まだいつでも、横に戻る可能性があったといえる。2大民党が、互いの対抗意識より薩長閥に対する対抗意識を強めれば、縦の軸はすぐに回転して横の軸に戻り、第3極は対応を迫られるはずであった。

薩長閥を分かつ対立軸は、民党との連携を巡るものであったため、吏党の弱体化で対抗関係を強めた2大民党の間にまで、当然ながらしっかりと下りていた。

すでに述べた通り、実業団体の議員に自由党と近い議員は少なくなかったと考えられる。また、実業団体の大阪府内選出議員のうちの3名が自由党に移ったが、それは大阪築港推進、あるいは他の商業上の利益のためであったという可能性がある(註4)。進歩党を牽制するためにも結成された(註5)はずの公同会は、会派全体の意思統一の上でのことではなかったが、進歩党と接近した(『進歩黨々報』第13号37頁に、公同会内がまとまらず、提携が実現に至らなかったということが記されている)。公同会には対外硬派に名を連ねた実業家中心の会派であった、大手倶楽部の出身者も4名が参加している。その大手倶楽部は、一部の議員が、立憲改進党と合流することを機に、解散した。

公同会は進歩党と同じく、行財政改革を内閣に求めた(1897年12月21日付読売新聞)。しかしこれは進歩党への接近と同じく、派内の意志を統一した上でのことではなかった。この派内の溝は、薩摩閥が力を弱めるや否や、公同会を崩壊させた。同派を構成していた旧会派の別とは無関係に、公同会は山下倶楽部参加者と、同志倶楽部参加者とに分裂した(詳しくは後述)。

実業団体の一部が加盟した時の自由党は、第2次伊藤内閣の準与党であった(板垣が入閣する前ではあったが、内閣と自由党の明確な提携が成立した後であった)。同様に、公同会と接近した時の進歩党も、第2次松方内閣の事実上の与党であった。つまり、実業団体、公同会のそれぞれ一部が起こした行動は、野党化を意味するものではなかった。政府のものを言う支持派であった民党に接近して、政府の中心たる薩長閥に対する影響力を強める行為であった。実業団体にも公同会にも彼らに同調しなかった議員達が大勢いたのだから、行動を起こした議員達がそれを意図していたかは別として、その行為は、当時協力関係にあった薩長閥の勢力と民党の勢力の、どちらとより近くなるかを選択することで、自らの会派内を分断し、政府支持派内のバランスにも変化を起こすものであったといえる。

薩長閥と民党の双方を向くという点では、山県系となっていった国民協会も、伊藤寄りの実業団体や薩摩閥寄りの公同会と同様であった。かつて政界縦断に反発した国民協会は、第2次伊藤内閣期、政界縦断が進む中で、自由党からの入閣に戸惑うことがありながら(註6)も、同党との距離を縮め、第2次松方内閣では野党共闘と呼べるものを組んだ。そして第3次伊藤内閣期、第2次山県内閣期には、内閣と自由党との間を取り持とうとしたのである(註7)。

政権縦断の漸進を前にしては、薩長閥に近いというアイデンティティーに支えられて立っていることは、吏党系にとって難しくなった(薩長閥の中でも、縦断に否定的な勢力が長く首相を出していれば別であった。しかし実際には、政界縦断に否定的な姿勢を維持する山県系を中心とした政権の存在期間は、短かった)。薩長閥のほうだけを見ず、薩長閥と民党の間を取り持つくらいのことをしなくては、その勢力の小ささからも、展望を開くことはできなかったのだ。

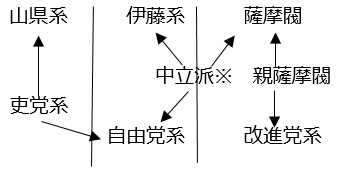

中立の勢力は、薩長閥と民党の対立における中立であったわけだが、伊藤系-自由党系と薩摩閥-改進党系、同時に縦断容認派対反対の山県系という、対立軸の90度回転と、複雑化した状況にさらされた。このことは、以前の軸の残像が残っていたことと合わさり、遠心力となって働いた。第3極は、上下左右に裂かれる危機に陥ったのである(図補-I参照)。吏党の大成会が薩長閥寄り、中立、民党寄りに分かれ、薩長閥寄りがさらに、薩長閥政府支持派と薩長閥政府寄りの中立に分かれていったところから生まれた第3極の諸勢力(自由倶楽部は例外だが、すぐに母体に戻った)は、こうして、伊藤寄り(中立実業派の一部~多く)と山県寄り(国民協会の多く)と中立的な立場に分かれ、さらに親薩摩閥が現れるような再編を、議員を入れ替えつつ見せた。そして時の内閣に寄っていた実業団体、公同会から、民党に寄る議員が現れたのである。地価修正、税制、対外姿勢というような政策面とは、関係性に乏しい再編が繰り返されたわけである。

図補-I:第4回総選挙後から第5回総選挙後に第3極にかかっていた遠心力

※中立派を1つのまとまりとして見た。

・中立派から薩摩閥への矢印、親薩摩閥から改進党系への矢印が現れたのは、他の矢印の出現より後である。しかし、それで他の矢印が消えたわけではない。

・第2次松方内閣の不振によって、中立派から薩摩閥への矢印は消えたといえる。