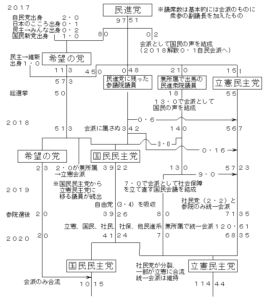

上の図は、2017年から2020年の民主党系の離合集散の動きである。単純化したものなので、細かい移動、数については「民進党分裂から新たな立憲民主党結成までの民主党系議員の動き」を見て頂きたい。

新型コロナ、安倍内閣への不信、維新の支持率上昇が、左派政党に変化を迫っている。民主党は結成当初、自民党型のバラマキへの反動として、自民党、新進党という第1、2党と同じく、改革を重視する政党であった。もちろん両党よりは左であったと思うが、格差が問題とされた小泉内閣以降と違い、構造改革、規制改革とは、旧来の自民党の癒着政治を転換させるものだと解釈されていた面が大きい。実際そうなのだが、その面ばかりを見ていたといういうことだ。新自由主義的な面が強かった小沢一郎主導の新進党と少し違って、民主党は競争重視というよりも、癒着政治を担う官僚から、権限を奪うことを主としていたと言える(それでもやる事は似るのだが)。その後、解党した新進党から、公明党系を除く多くが民主党に合流した。

自民党は2000~2001年、森内閣と共に沈むかに見えた。しかし2000年の総選挙では、公明党の助けもあり、ねばった。そしてようやく危機感を持ち、優位派閥の意向に反して、政界の変り者として国民からの支持が強かった、小泉純一郎を総裁(党首)に選んだ。「これで自民党が今度こそ変わってくれるなら」という、気の長い、優しい日本人、政権交代ほどの大きな変化は嫌う日本人の気質もあり、小泉自民党は一気に「人気政党」となった。こうして民主党は、改革競争では自民党に太刀打ちできなくなった。小泉人気で自民党が注目された上に、いくら改革に反対ではあっても、自民党に頼るしかなかった(変わろうしなかった、変わることができない境遇にあった)人々が、自民党に票を投じ続けた。今も昔も、自民党は本当に有利な立場にあるのだ。

一方で民主党は、改革を重視する小泉による、政界再編に期待した。これについては背景を確認しておかなければならない。

解党に至った新進党の、非公明、非小沢系の大部分を吸収した民主党は、新進党に代わる野党第1党になった(正確には新進党が分裂した時点で、わずか50議席余りの第2党-野党第1党-になっていた)。民主党は選挙でも議席を増やしたものの、他の野党と合わせても、自民党には歯が立たなかった。しかし報道の影響もあり、1993年の自民党分裂当時からの、「自民党=問題のある守旧派」というイメージは残っていた。自公両党の明確な支持者以外には、「民主党に期待できないという人も含め、変わらない状況の中でフラストレーションがたまっていた。そんな中、野党の出す内閣不信任案に、自民党の有力者加藤紘一が賛成する意向を示した。そして加藤の盟友であった山崎拓も、同調した。しかし比較的小さく、山崎の個人商店の色が強かった山崎派はまとまったものの、大きく、まだ派閥の前のオーナー宮沢大蔵大臣(当時)・元総理の影響力も強かった加藤派は、自民党執行部に切り崩された。このため不信任案は否決され、加藤派は分裂した(加藤に同調しなかった多数派が離脱して堀内派を結成した。双方とも宏池会の名称を用い続けた)。

この時の自民党は、依然として、田中派→竹下派系の天下であった。しかし総理に担がれていたのは森喜朗であり、彼の派閥の小泉純一郎は、盟友であった加藤、山崎ではなく、世間では守旧派と見られていた、執行部の側に与した。山崎、加藤、小泉はYKKと呼ばれ、竹下派に対する挑戦者を自負していたのだが、派閥の論理が優先した(森は以前、派閥の会長である自身ではなく、小泉が総裁選に出馬するのを支持した。だから小泉は森に、恩があったのだと言うこともできる)。

内閣不信任案の否決は、国民の多くを落胆させた。しかし危機感は持った自民党員達が、総裁選で小泉を勝たせたのである。そして小泉内閣が成立すると、多くの国民が同内閣に期待したわけである。後にこそ小泉は、新自由主義であり、格差を拡大したと批判もされるようになったが、当時はむしろ、良き改革を進めようとする、「野党的」でもあるヒーローだった。小泉が総裁選で敗れた場合、YKKとその周辺の議員達が多く離党するとも見られていた。だからこそ民主党は、小泉に期待できたのである。

小泉が「自民党をぶっ壊す」と言ったのは、自民党が足を引っ張れば、という前提の上でのことであった。しかし当時は、そのような展開も十分に期待できる状況であった。それほど、まだ竹下派系(当時は橋本派)は強かったのだが、実際に小泉は、野党の存在だけは利用しつつ、橋本派を分断して、自民党を従わせるしたたかさを持っていた。自分の人気はもちろん、野党と組むかもしれないという、自分に対する自民党内の疑念を利用し、自民党をうまくコントロールしたのである。そしてそれは、民主党の予想よりはうまくいった。それがうまくいかない時も、国民の注目は民主党ではなく、自民党の内紛に集まり、それは「どっちもどっち」というよりも「正義の小泉vs悪の抵抗勢力」という見方となった。

あきらめた民主党は、自分達こそ改革派であり、小泉がトップに立ったところで、自民党は変わらないと、必死にアピールした。しかしそれではどうにもならず、改革に反対する道へと、流されたのである。その初期には格差拡大はまだ問題になっておらず、民主党は、ショートしても面白い、自民党内の対立・小泉が強力な抵抗勢力を倒すというドラマによって、埋没したわけである。

こうして考えると、小泉によって、自民党も野党もめちゃくちゃになったのだと言える。これは政権交代の布石とはなったが、一方で小泉、報道機関、国民が、不利な立場の民主党系が抱える問題も悪化させ、向上の機会を奪ったのだとも言える。もちろん民主党にも責任はあるが、同党は改革競争では目立つ与党の小泉に勝てないし、その問題点を指摘すれば、自分たちが批判してきた自民党の守旧派と同じような勢力だと、レッテルを張られる。改革さえ進めばと、不利を承知で協力すれば、国民が政権を選ぶ機会は失われ、下手をすれば小泉後すぐに、古い自民党政治が復活する。客観的に見ても、ひどい話なのである。

結果として民主党は、遅れて合流した小沢一郎を党首にし、改革競争路線をあきらめて、左傾化した(先祖返りした)。これは戦略上は正しく、民主党は政権を獲得するに至った。

民主党はもともと、社民党、さきがけという左派政党の離党者が、イメージの刷新も狙って結成したものであったが、さらに合流を繰り返していったことでますます、中道を自負するだけの、色のない、あるいは何色かよく分からない政党になっていた。新自由主義的な政治家でありながら左傾化していた小沢に対抗するように、民主党内で左に位置した菅直人が右に寄る動きを見せた。

トップダウンの新進党と違い、議論重視でなかなか決まらない、長い間(野党に戻るまで)正式な綱領もなかった民主党は、政権を取っても「バラ色の公約」を実現させることができないのだと分かると、あるいはばれると(リーマンショック後であり、東日本大震災もあったが、プライマリーバランスにこだわり過ぎた面もあった)、動揺し、支持を失い、分裂もした。そして野党に戻ると希望を見いだせず、残ったまとまりを維持することすら、できなくなった。いや、ごまかしながらやろうとしていたところ、小池ブームを前に、不安、不満、矛盾が爆発したのだ。

小沢の代表就任から小沢の離党まで、小沢派と反小沢派の対立があったが、それも全部含めて民主党の動揺は、結局は「対案か対決か」というものであった(※)。与党になっても、まだ自民党より強い政党になったわけではなかったから、頼みの支持率が下がると、民主党は与党であったにもかかわらず、内部に非優位政党のような遠心力が働いたのである。この時対決路線に該当していたのが、消費税の引き上げと、TPP推進であった。内部対立が決して無理な合流によるものでなかったということは、次のことが示している。

・小沢の離党後、まとまっているはずの民主党残部で、また内部対立が起こった。その時の党内における反対派は、初当選が民主党の議員たちであった。

・日本新党、民主の風、新党さきがけ、民主党、民進党と、全く同じ道を歩んでおり、民主党系でも同じ派閥にいた枝野と前原が、それぞれ左派と右派の代表格となり、それぞれ対決重視、対案重視の主張を代弁するかのようになったことである。

なお、民主党系で右派とされていたような議員達も、平等重視と受け取れる発言を多々している。だから民主党内の左右の別は、かなりの程度、国防に限られていると言える(政治家が平等を否定するのが難しいことを割り引いても)。これは不幸なことで、国防については少なくとも、主要政党は現実的であるべきだと筆者は思う。しかしそれでも、自民党に移る議員には全く共感できない。