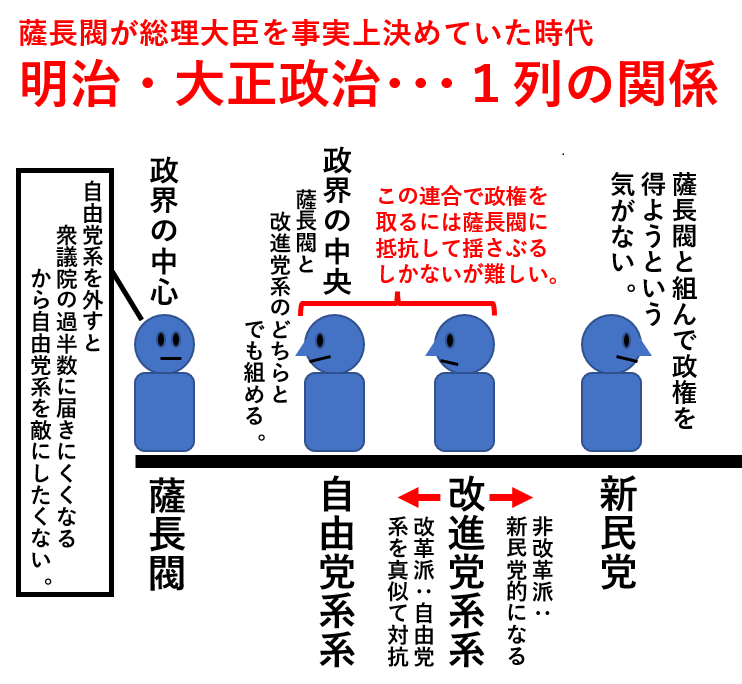

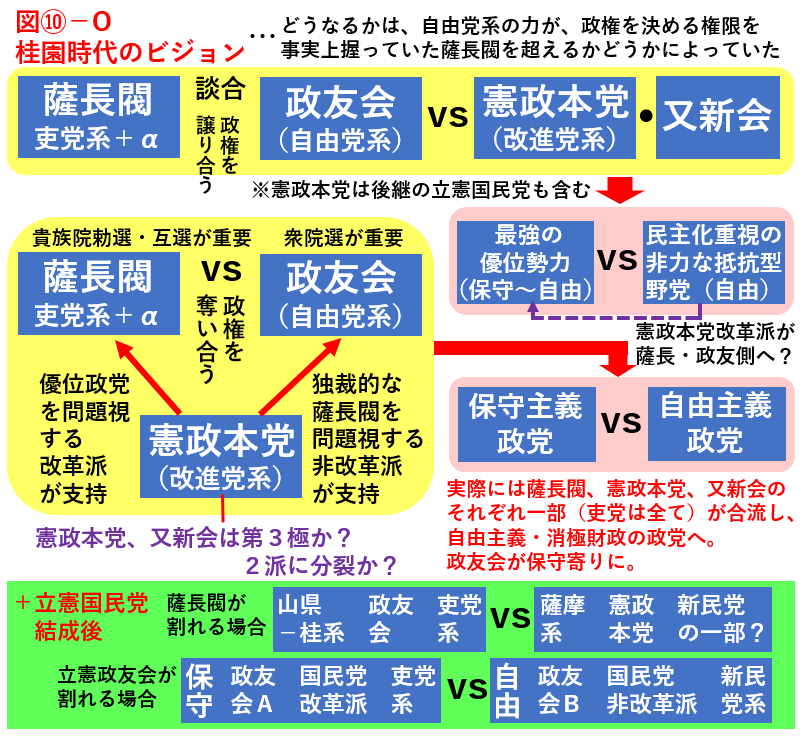

桂総理の姿勢は、非政友会勢力に軸足を置きつつ、それによって焦る立憲政友会を、味方に引き入れようとするものであったとも考えられる。桂太郎がいつ、自らの政党をつくる決断をしたのかは確認できないし、決断した後も、そこに立憲政友会の多くを引き入れる事を目指していた(第11章で見る)。立憲国民党(憲政本党の後継政党)から桂新党(立憲同志会)に参加した衆議院議員は50名ほどだから、200議席レベルの立憲政友会からそれ以上の議員が参加する事は、あり得ない話ではなかった。それが実現していれば、桂新党は現在のように改進党系と捉えられる事はなかったはずだ。もしかすると自由党系(少なくともその分派)と捉えられるようになっていたかも知れない。話を戻すが第2次桂内閣の路線、いや山県-桂系の路線は、非政友会連合と立憲政友会とを、別々に協力相手にしようとするもので、しかし協力とは言っても、衆議院の勢力を閣内にまでは取り込まないのだから、かつての超然主義に近い路線であったといえる。山県-桂系は立憲政友会と非政友会勢力とを、どちらが内閣に近いか、競わせようとしたと考えられる。元老(薩長閥の要人達)が事実上総理大臣を決めていた時代、薩長閥(の政権)に近いという事は、それだけ政策を実現させやすい、不利益を被りにくいという面があった。

このような手法は、帝政時代のドイツ(特にビスマルク内閣)が度々成功させていた。ただしドイツのそれは、2大勢力を競わせるというのではなく、多党制の中で、基本的には特定の政党を排除するものであった。一つの政党を敵として設定し、不利な立場にすることで、他の党派の協力を得やすくしたのである。立憲政友会という一つの政党が圧倒的に強かった日本では、それは難しかった。山県の鼎立構想(自由党系、改進党系、吏党系の3党派を並び立たせ、1つが強くなり過ぎないようにする)すら、1強多弱(1強2弱)の衆議院の勢力分野を前に、桂は考え直すことになる(改進党系と吏党系の合流を核とする桂新党構想。立憲同志会として結成される)。個々では弱すぎた、衆議院の非政友会勢力をまとめなければ、立憲政友会が政界の主導権を握り続けることになりかねないため、それらの再編は、薩長閥を含む非政友会の勢力にとって必須であった(立憲政友会を民党路線に引き戻して連携しようとする憲政本党非改革派の路線にしても、議席が多くなければ立憲政友会を動かせない状況であり、利用されて終わるのが関の山であった―立憲政友会は過半数を上回っていたし、同党が過半数割れを起こして憲政本党非改革派がキャスティングボートを握るとしても、それだけで立憲政友会が、薩長閥との関係を悪くしてまで組んでくれるとは考えにくかった―)。立憲政友会に自らの命運を握られないように、強すぎず、弱すぎない、(立憲政友会に続く第2の?)支持基盤を持とうとした桂総理の姿勢は、主に、第2党の憲政本党に混乱を起こした。