政友会内閣期には、反政権・反政権党、つまり反立憲政友会でまとまりやすかった非政友会の勢力は、山県-桂系の政権ができた事で左右に裂かれた。反政権(反山県-桂系あるいは反薩長閥)と反優位政党(反政友会)が一致しなくなったし、反政友会でまとまるという事が、以前よりも山県-桂系との一体化を意味しやすくなったからだ。政友会内閣期なら、吏党系との連携は野党共闘となるが、桂内閣期ではそれは、準与党と共闘するという事になる。それは野党色が強く、反薩長閥の色が濃い同志研究会系には、受け入れ難いものであった。櫻井良樹氏は、当時の史料を踏まえて次のように述べている(櫻井良樹『大正政治史の出発』70頁)。硬派とは対政府強硬派、あるいは対外強硬派(政府の外交を軟弱だと批判するスタンス、清や韓国にも、民主化を促す意図も含むが、強硬的)を指すが、この当時の新民党は双方を兼ねていた。

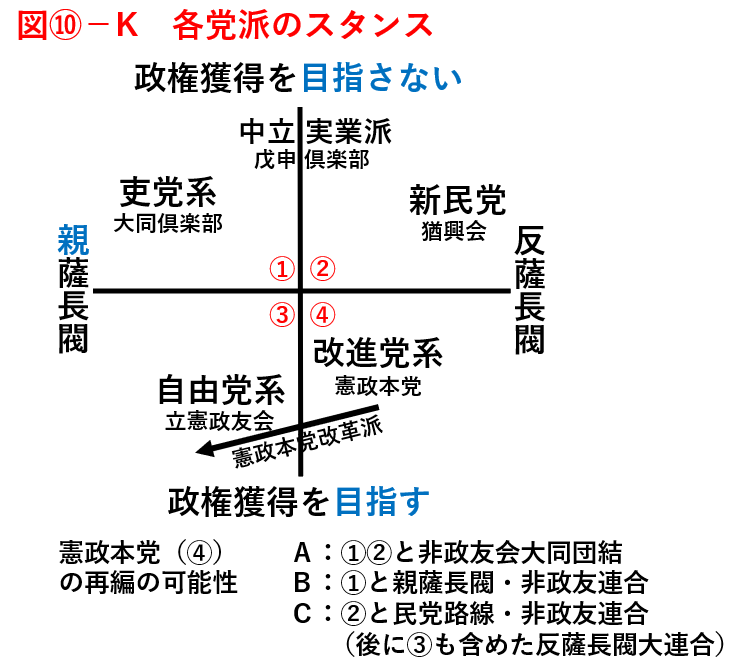

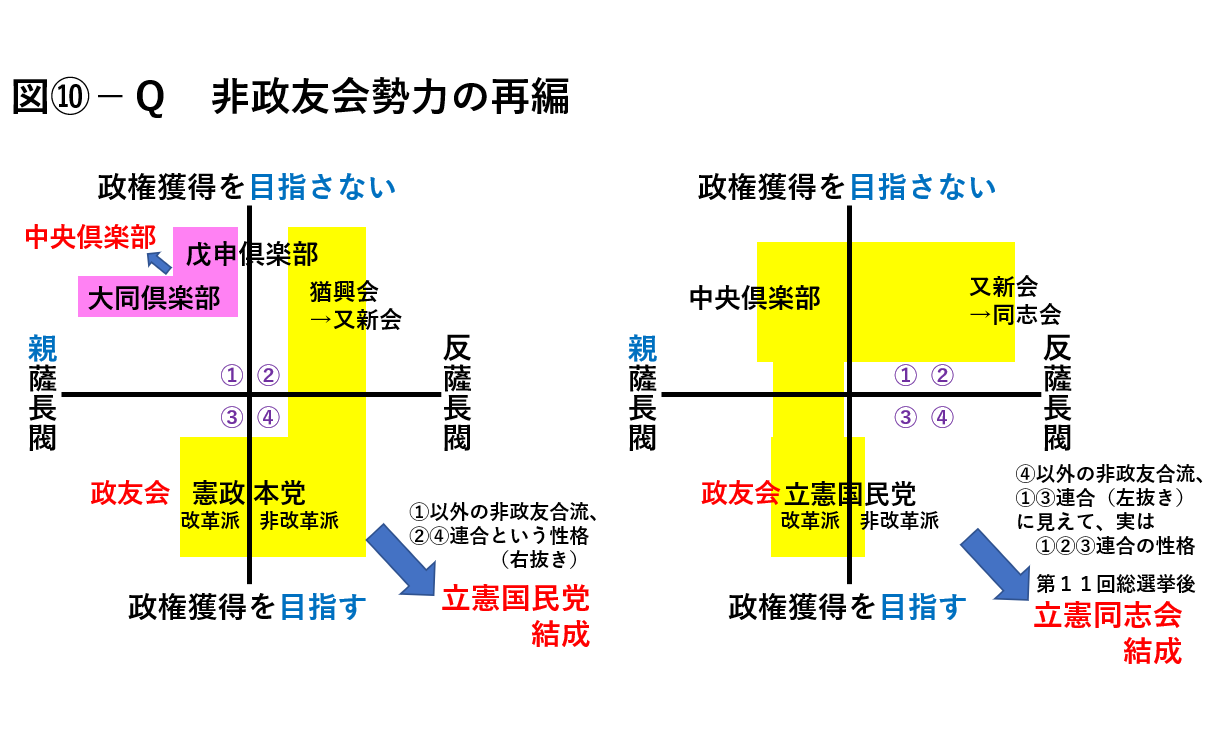

すなわち硬派にとっては藩閥・官僚勢力との対決が課題であり、いたずらに政友会に対抗できる大政党を組織しても、それは「第二の政友会」となるおそれがあるとして、2大政党制の確立という問題については関心を示していないのである。さらに政友会との提携は論外であるという点において、犬養とも異なっていたといえよう。そしてこの時の合同運動が成功しなかったのは、前節でも指摘しておいたが、三税廃止に政府が同意できなかったというよりも、主敵を政友会と見なすか藩閥・官僚勢力と見なすか、大同倶楽部の参加する政党が政党内閣の基礎となり得るか否かの認識の差が原因であったのである。

非政友会の大連合をつくり、立憲政友会より優位に立てても、立憲政友会と同じように薩長閥と取引きをするのでは意味がない。しかし当時の制度では、たとえ衆議院の過半数を上回っても、政権を取る事は出来ない。衆議院の拒否権を使って、薩長閥を追い込んで政権を譲ってもらっても、薩長閥にはさらに強力な拒否権がある(貴族院、枢密院、軍部)。結局は取引きになる。衆議員の過半数と簡単に言っても、190議席である。薩長閥、立憲政友会の切崩しにも耐える強硬な議員(あるいは当選可能な候補者)を190人も集めるのは不可能に近いような、困難な事であったと思われる。反薩長閥である限り、自分達に有利な時期に衆議院の総選挙が行われるようにするのも難しい。

櫻井氏はまた、次のようにも述べている(同74-75頁)。

しかし、どのように政界を再編成していくかという問題になると、必ずしもすべてのメンバーが一致していたわけではなかった。どちらも国民勢力結集の必要性と政友会への批判という点では共通しながらも、あるものは政友会に対抗できる大きさを備えた政党をとりあえず組織して二大政党制に近づけることを主張し、あるものは藩閥・官僚勢力の打倒という点も重視し、妥協のおそれがある政派との合同を拒否したのである。ここに現状打破という出発点は同じにしながらも、二年間にわたる新党組織の試みが紛糾した原因があった。

そもそも彼らの政治行動の出発点は「桂園体制」の打破であり、その破壊の主張はわかりやすいが、国民結集のあり方に関する主張は曖昧なままにされていたことが、新党合同がまとまらず、また彼ら自身も各政党に分属していかざるを得なかった原因であった。

そしてこのことは、非政友勢力にとって、減税・偏武政策の矯正という主張や二大政党制の樹立という主張のみでは、政界の大変動をもたらす条件のすべてを満たしていなかったことを示しているように思われる。

そして櫻井氏は、中国問題を政界再編の鍵としていた細野次郎(又新会の大合同派)の見解が、このことを暗示していると見ている。

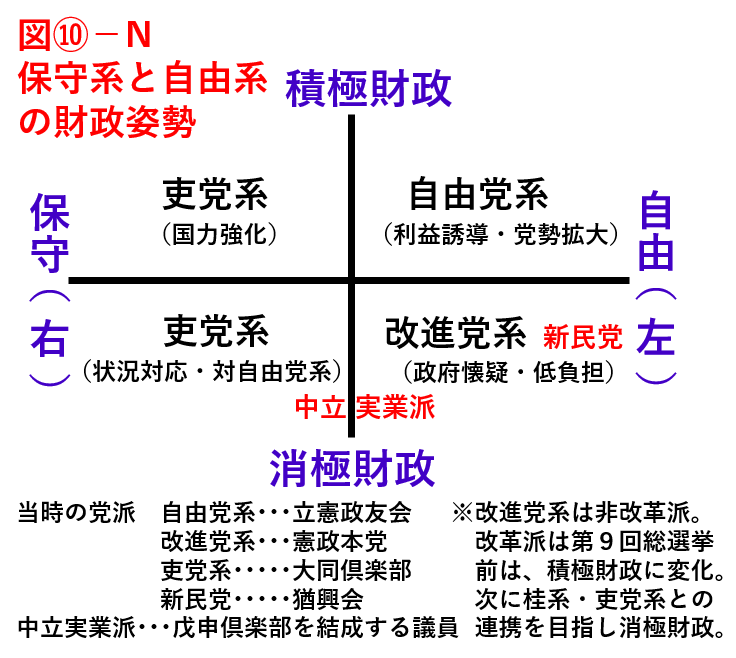

注意しなければならないのは、減税・偏武政策矯正と、2大政党制樹立すら、両立し難いものであったという事だ。理由はもちろん、大同倶楽部と、戊申倶楽部内の第2次桂内閣寄りの議員が、前者に同調し得なかったからだ。非政友会の党派がほぼ全て結集する場合、その合流新党は、政党の基本的な姿勢、理念についてすら、棚上げにせざるを得なかった(冷戦後の新進党結成、民主党の拡大と同様だと言えるが、議院内閣制が当然の前提であったこれらの例よりも、深刻であったと言える)。つまり、鼎立状態(3党制)に再編をとどめるか(吏党系は政友会、左派勢力、右派勢力の3極構造をむしろ志向しており、その中で自分達右派勢力がなるべく大きな極になる事、左派より大きくなる事、少なくともキャスティングボートを握る事を目指していたのだと言える)、あるいは右派勢力と左側勢力のどちらかが、その存在を自己否定するに等しいような変化をして、非政友会の大合流へと進むか、あるいは大合流を最優先として基本的な差異に目をつぶるという道しかなかった(もしそれで立憲政友会のように政権の中心になる事があれば、一気に矛盾が噴き出す)。

3税廃止案の提出は、1903年12月の奉答文事件と同じく、左派勢力(新民党系等)と、それと距離のある勢力との差異を浮だたせるものであった(図⑩-F参照)。ただし、今度は左派勢力に実業派左派(あくまでも当時の議会の中での左派)が加わっていた。憲政本党内の分化は、奉答文事件の頃よりも深刻化していたが、表面上は一応、党内の優勢な方の勢力の主張でまとまっていた(そうでなければ、そもそも政党の体をなしていないという事になる)。なお、中国問題は実際には再編の鍵とはならなかった。政友会内閣期の外交政策は批判も招いたが、左の極、そして実業派の一部の主張は何より税負担の軽減であったし、右の極は第2次桂内閣に連なる勢力であったから、外交にケチをつけるような事はなかった(当時の第2次桂内閣の外交に、特別ケチをつけるような点はなかったのだろうが、あったとしても、よほど軟弱意味得た場合に、一部が少し反対する程度であったと想像する)。