宮地正人氏は、1909年末から1910年初めにかけて、同派が以下のグループに分かれていったとする(宮地正人『日露戦後政治史の研究―帝国主義形成期の都市と農村―』275~276頁)。()内、「…」以下は筆者が足したもので、それについては後述する。

・官僚政治打破を唱え、大同倶楽部と憲政本党改革派を排除すべきだとし、憲政本党非改革派と姿勢、政策がより近く、小はかえって後の大をなすとした小合同派:入江武一郎(憲政本党出身)、浜田国松(甲辰倶楽部出身)、西村丹次郎(憲政本党出身)、村松恒一郎(憲政本党出身)、蔵原惟郭、佐々木安五郎、小寺謙吉、坂本金弥(憲政本党出身)、鈴木力(憲政本党出身)ら…後述する十一人組であると言える。彼らは1910年2月18日に又新会を離脱して無名会を結成した。

・純民党組織(小合同)に異議はないものの、時期尚早とする中立派:田川大吉郎、桜井一久、小泉又次郎、高木益太郎、早速整爾、ト部喜太郎ら…後述する十六人組であると言える。

・政権獲得を優先し、憲政擁護、責任内閣、三悪税廃止等で一致し得るならなるべく幅広い合流を策すべきだとする大合同派:小川平吉(立憲政友会出身)、尾崎行雄(憲政本党、立憲政友会出身)山口熊野(立憲政友会出身)、大竹貫一(新潟進歩党出身)、島田三郎(憲政本党出身)ら…グループの一員としては挙げられていない河野広中(自由党、憲政本党出身)も、大合同論者とされている。

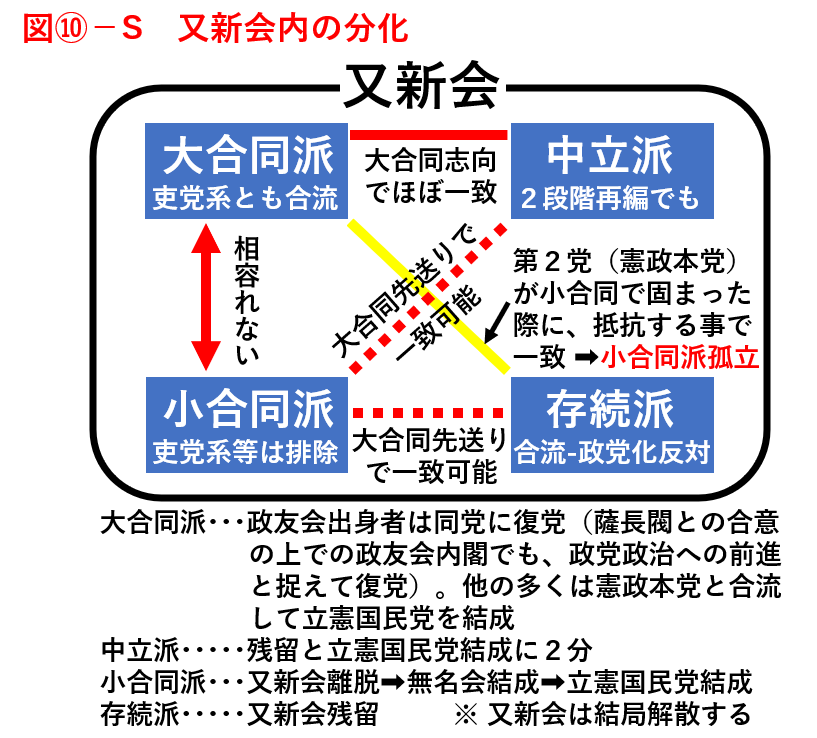

花井の名がないが、その後の行動等から、花井は政党に参加する意思がなかったと考えられる。合流自体に非常に否定的であった議員達を時期尚早派(十六人組)と区別すれば、又新会が4派に別れていたという事も言えるのだ。

又新会小合同派の存在、そして何より憲政本党が非改革派主導となった事で非政友会大合同が困難となった。再編問題で挫折した又新会では、中立派の十六人組が、新党結成の時期が熟さないとしたのに対して、小合同派の十一人組が時期を定めることを主張し、それを、3税と地租の問題を含む予算案に対して、各派が態度を決める時だとした。これには十六人組も同意した(1909年12月26日付東京朝日新聞)。また十一人組は、新党を強固な組織とするため、まずは自らに近い(非改革派優位の)憲政本党と非官僚主義の新党を結成し、漸進的に大合同へと進むことを主張した。これは十一人組が大合同に肯定的になったというわけではなく、先に左派の小合同を実現させて、第2次桂内閣寄りの会派の中からも、個別か少人数で合流しようとしてくる議員達がいれば、それまで否定することはない、という事である(その後の十一人組の姿勢、行動を見れば明らかだ)。

十六人組の一人である田川大吉郎は、又新会と憲政本党の合流を可とし、十六人組をまとめるよう尽力する事、しかしそれでは満足ではなく、さらに大同倶楽部と戊申倶楽部の参加を期している事を、1910年1月27日付の、河野広中への書簡において述べている(「河野文書」書簡の部171。櫻井良樹、波多野勝「又新会の成立と崩壊―付、第26帝国議会又新会代議士会会議録―」17頁)。その書簡で田川は、第2次桂内閣にも立憲政友会にも和戦両様の備えがある事を示すべきだという事も述べている。そこには、薩長閥(山県-桂系)と立憲政友会との間でキャスティングボートを握ろうという、狙いが見える。この場合のキャスティングボートというのは、衆議院におけるそれではなく、薩長閥と小合同新党が組む、つまり山県-桂系と衆議院の非政友会勢力がまとまる事を立憲政友会に恐れさせる。そして同時に、小合同新党が立憲政友会と民党連合を組む事を薩長閥(山県-桂系)に恐れさせ、自分達小合同新党の影響力を、大きくするという事である。ただし、立憲政友会も衆議院で過半数を大きくは上回っていなかったから、状況によっては小合同新党が衆議院において、立憲政友会と大同倶楽部等(薩長閥に連なる勢力)の間で、文字通りキャスティングボートを握る事もあり得なくはなかった。しかしそんな事ができるのなら、憲政本党がすでにやっていたとも思える(小合同新党は憲政本党+又新会なのだから、これが憲政本党よりもはるかにうまく立ち振る舞えるという事も、想像しにくい)。であれば上の構図の中でも、実際は山県-桂系に寄り、それに連なる大同倶楽部等との、さらなる合流(大合同)を実現させ、立憲政友会と渡り合う事が本当の狙いだと思えてくる(政党に批判的な者も多い山県-桂系をうまく取り込まなければ、衆議院に於ける大合同だけが実現しても、なかなか優勢にはなり難かった)。

田川は中立派(十六人組)であったが、これは小合同志向か大合同志向かに分けてみるなら、後者に近い。その田川の書簡には、この十六人組の議員達が挙げられている。それは次の通りだ(立憲国民党参加者に を付した)。十一人組(1909年3月27日付読売新聞)と合わせて記しておく。なお田川は、高木正年(改進党系の出身だが三四倶楽部等の新民党的会派へ。後に立憲国民党の結成に参加)、三輪信次郎(交友倶楽部、有志会出身。同志研究会系に留まる)も十六人組と同様の立場だと聞いているということも記している。

十六人組:鈴木(寅彦)、卜部、橋本、高木(益太郎)、櫻井、守屋、鈴置、三浦、小泉、梅原、関口、堀谷、早速、才賀、加瀬、田川

十一人組:入江、藏原、小寺、佐々木、佐野、坂本、鈴木(力)、高木(正年)西村、浜田、村松

※無名会(後述)のメンバーを見ると、ここから高木正年が外れて、金尾が入ったと言える。憲政本党から又新会の結成に参加した4名(佐野、才賀、鈴木、松村)のうち、十六人組の才賀を除く3名が含まれている。入江、西村、高木、金尾も憲政本党出身であり、同党出身の議員が多い。

・この他、上述の通り、小川、尾崎(1909年12月22日に立憲政友会に移動)、山口、大竹、島田、河野らが大合同派であった(櫻井良樹『大正政治史の出発』68頁を見ると細野も、後述の代議士会会議録によれば浅野も。そして花井が他党派との合流、政党化に否定的であり、後述する通り小泉が又新会存続を志向していた。花井や小泉のように他党派と合流せず、同志研究会系を存続させようとする議員たちも一定数いたと考えられる(当時の又新会の議席数は尾崎離脱後44であり、その中にこの4つの立場があったのである)。

当時の幹事、河野、島田、大竹、山口、坂本のうち、坂本だけが、小合同派であった。大政党に所属していたことのある議員(立憲政友会出身が多いが、島田や大竹は改進党系、河野は自由党系から改進党系に移り、そこからも離れていた)に大合同派が多かったと言える(反対に、政党に属した事がない議員には、政党所属となる事に否定的な議員が一定数いた)。憲政本党改革派、又新会の大合同派には、立憲政友会の軍門には降りたくないが、同党のような政党(の所属議員)になりたいという者も少なくなかったと思われる。

田川と同じ十六人組の桜井一久は、情実による合流には不賛成だが、地租軽減、3税廃止等の主張による新政党組織なら、異議はないとしていたようだ(1909年11月21日付の河野広中宛小寺謙吉書簡-「河野文書」書簡の部171。櫻井良樹、波多野勝「又新会の成立と崩壊―付、第26帝国議会又新会代議士会会議録―」72頁-)。上で見たように田川は大合同派に近い2段階論者であった。1910年2月の「第二六帝国議会又新会代議士会会議録」(同22~27頁)を見ると、十六人組には田川と同意見の者が多かったことが分かる(桜井、田川、鈴置、守屋、卜部がそうだ)。もともとそうであったのか、そうなっていったのかは分からないが、大合同派と合わせれば、大合同を目指す議員が20名程度はいたことになる。十一人組以外に小合同派がいなかったとすれば、これは小合同派の約2倍になる。花井らのように大合同に否定的な議員が小合同派以外にいたとしても、花井らは小合同にも否定的であったのだから、一致はできない。このような状況下、又新会は分裂したのである。

結局、又新会の内部が一致していない状況に変わりがないまま、1910年2月10日、憲政本党と同派の交渉が始まることとなった(同24頁。河野から大竹に、犬養と大石から、二者合同について交渉したいという働きかけがあったという報告がなされている)。非改革派優位でまとまった憲政本党が小合同路線であったことから、憲政本党と又新会は小合同に取りかかる形となったのだ。

2月16日の又新会代議士会会議録によれば、田川が小合同を利益だとしながら、大合同に差し支えるなら中止すべきだという内容の発言をした。それに対して小合同派の蔵原が、河野、島田(両社大合同派)に一任し、その決定通りにするのなら、又新会を脱するという内容の発言をしている。ここで小泉が、一人でも又新会に残ると述べている。大合同派は、大同倶楽部と戊申倶楽部が反発する場合、小合同(憲政本党との合流)を中止しようとしていたのだ。そうであれば、又新会存続派(他党派との合流自体に否定的な議員達)と大同派とは、限定的、一時的には一致し得る。小合同の交渉が行われる中、(むしろ)小合同派が決定的に孤立したのだ。そして蔵原は、小合同を進め、他から来るものも拒まないが、大同倶楽部との交渉はしないという主張をした。これに対して守屋が、幹部に任せ、従うべきだという立場から、まずは憲政本党と交渉すべきだという主張をした。これは2段階論であり、鈴木と同じ十六人組の卜部も賛同した。これを受けて鈴木力(小合同派)が、又新会離脱を宣言した。こうして、十一人組のうち、田川が十六人組に近いとした高木正年を除く10名が、2月18日に同派を離れ、無名会を結成した。鈴木力は「國民の指導啓発に任ずる者が、敢えて数の多きを要せず」とした(2月17日付読売新聞)。この経緯を見ても、彼らが望む小合同の交渉中に、十一人組が又新会を脱したのは性急だという印象は残る。1909年5月3日付の読売新聞によれば、十一人組は、一時は又新会の解散を主張していた。だが幹部の斡旋によって、現状維持の名の下に確執を緩くした。しかしその後幹部が何事も彼らに諮らなくなったのだという。これが離脱の遠因なのだろう。会派内の亀裂がすでに深刻であったというのは不思議な事ではないし、であればこの段階での会派分裂も、その後の動きも理解できる(しかし彼らの小合同路線でも、少なくとも憲政本党の多くと又新会系の多くの参加を想定していたのだから、その幹部達とはすぐに再開する可能性が高いのだが)。なお、金尾は無名会を結成した議員達(十一人組)と行動を共にしようとしていたが、広島県の農民同志会を率いていたため、既成政党に加盟できないと考えていたところ、帰県した際に同会幹部から純民党の結成に努力することを希望するという事を伝えられ、結成後の無名会に移った(1910年3月2日付東京朝日新聞)。

なお、十一人組→無名会は、少なくともその半数程度が憲政本党の出身である。この事から又新会内の小合同派のうちの、憲政本党出身者にとっては、小合同が単に、又新会の憲政本党出身者等の、憲政本党への入復党に過ぎなかったという疑念が生じる。しかし憲政本党内が以前から2派に分かれていた事を考えると、全て非改革派に近い、あるいはそれ以上に左派的な(当時の衆議院で見れば左派的な)路線を採るための、そして憲政本党を左に引っ張るための、動きであった事も想像される。