1911年度予算案には、海軍からの要求が強まっていた海軍拡張費が含まれていた。第26回帝国議会期、地租軽減を0.8%に抑える理由として、所得税の減税を挙げていた桂であったが、その余裕はなくなり、政策的な取引、駆け引きではなく、次に政権を渡すという政局的な取引によって、機会主義的な立憲政友会を味方にする事になった。日露講和に続いて同じ手法を用いたのである。とは言っても、こんな事が無くてもすでに、桂と西園寺(立憲政友会)が交互に総理大臣を務めることは、既定路線となりつつあった。原敬も何度も桂側をせっついている(『原敬日記』)。立憲政友会も、原の路線で団結を強化する(不満分子を減少させる)ためには、政権を獲得する事が最も有効であった。自由党系にとっては、国民が広く恩恵を受ける税負担の軽減以上に、選挙区等の関係者に直に恩を売れる利益誘導的な政策の実現が重要であった。現に桂内閣は、新規路線の敷設を優先する立憲政友会に譲歩し、鉄道広軌化を断念した。

全く相手にされないのではない限り、薩長閥に協力して政権を得ようとする立憲政友会であったが、桂総理の一視同仁に対する反発、山県-桂系を一方的に支えること(実際は一定の譲歩を勝ち取っているとしても、政権禅譲の約束がなければ、そう捉えられる)に対する反発から、野党色を強めようとする議員達が執行部を突き上げる可能性があった。犬養毅(憲政本党→立憲国民党改革派)の立憲政友会に対する民党連合の働きかけも、現実的でこそなくても(立憲政友会にメリットがなかった)、立憲政友会を揺さぶるものとなり得た。しかし桂総理が一視同仁をやめて、立憲政友会をより尊重すれば、立憲政友会は政権獲得への期待から、より強固な存在になるというものであった。

さて、第2次桂内閣と立憲政友会の連携を受けて、立憲国民党はどうしたのか。まずは、同党要人の反応を確認しておきたい。立憲国民党非改革派の犬養は、政見の一致なく桂と提携することを事実上批判した。同党改革派の大石は、条件が分からないために批評し得ないという立場を採った(1911年1月29日付東京朝日新聞)。薩長閥に寄る事を考えている、つまり自分達も、立憲政友会と同様の路線を採りたいと考えていた大石だけに、批判する事を避けている。大石は桂が超然主義を放棄した点を評価し、犬養は第2次桂内閣側の勢力が合流し、それと立憲国民党との対立構図となれば、全国民が立憲国民党に味方すると期待して見せている。大石も、立憲政友会を政府党とも民党とも判然としないものとして、同党が政府に服従する政府党となる事で、政府党と民党の意見を国民が聞き、その是非特質を判別して賛否を決するようになれば、憲政が大きく発展すると期待して見せている。両者の見解は非常に近いと言える。また河野は、民党系と薩長閥の接近が繰り返されていることを重要視し、第2次桂内閣と立憲政友会の接近が永続的なものではないという見方を示している。

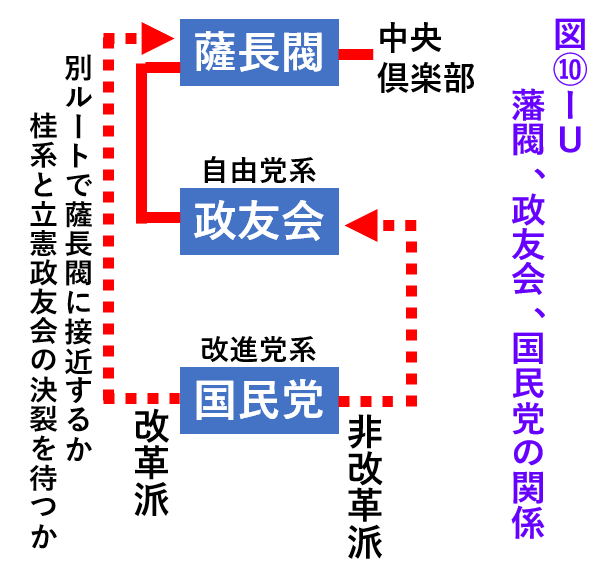

まず、立憲国民党が又新会残留派のように、薩長閥(山県-桂系)とも立憲政友会とも対決するのでは、第2党としての展望は開けない。反薩長閥の色が濃い非改革派の進む道は、なかなか希望を持ちにくいものであった(そもそも、仮に立憲政友会との連携が実現したとしても、立憲国民党が立憲政友会の劣位に立つ可能性が高かったのだが、第2次西園寺政友会内閣の閣内に入れれば良いという考えもあったのかもしれない。しかしそれも当選難しかった)。だから当時、自分達も薩長閥(の一部)に接近し、立憲政友会に対抗しようとする、党内改革派の路線が優勢になる可能性があった。その場合、どこと組むかが問題になる。山県-桂系は立憲政友会と近くなっているし、薩摩系は当時すでに派閥として弱っており、政党と組んで動きを起こすどころか、次に備える状況にもなかった(実際には間もなく明確に動き出すのだが、その時の相手は、優位にある立憲政友会であった―本章群雄割拠(⑬⑭)~桂と原の一時的な影響力の低下と薩摩閥浮上の前兆~参照―)。であればまだ、立憲政友会と一体化しているわけではない山県-桂系を、自分達に振り向かせる努力を続けたほうが良い。桂と立憲政友会の接近は立憲国民党にとってショックな出来事であった(改革派にとっては先を越された、非改革派にとっては立憲政友会が薩長閥側に行ってしまった)。しかし上記の河野の見方の通り、接近すればこそ、互いの不満が高まって対立関係になる事もあり得るのだし、実際にそうなっていくのである。