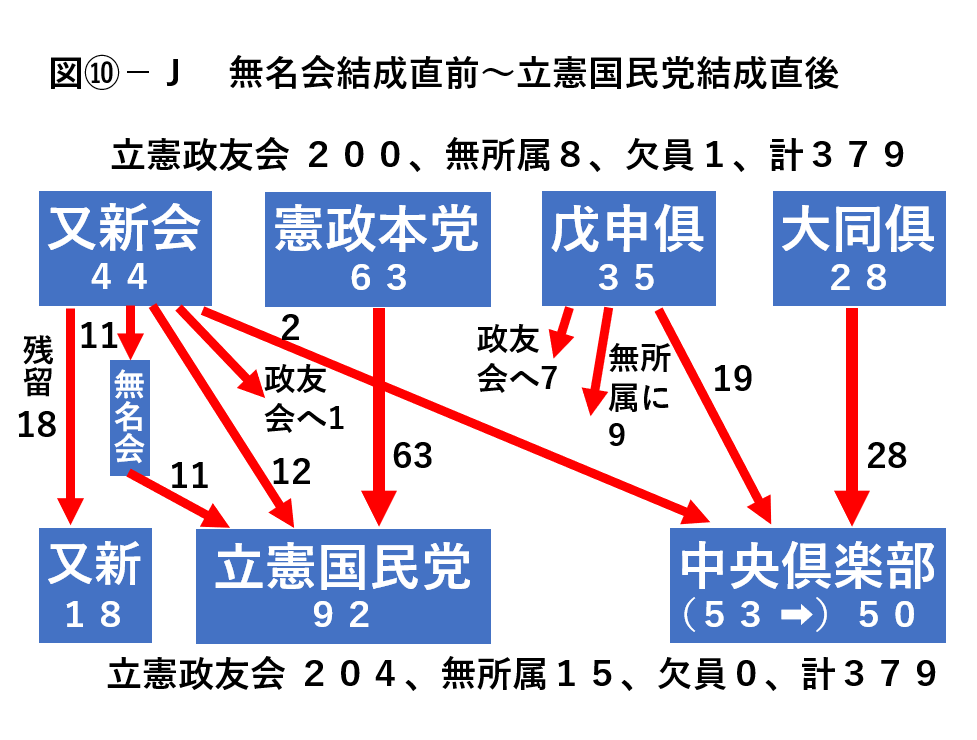

憲政本党、又新会、無名会は、中央倶楽部の結成を追うように、同派結成の10日後の1910年3月13日に、立憲国民党を結成した。これには憲政本党の全63名が参加したが、又新会からの参加は、全33(もともと又新会の小合同派であった無名会を合わせると44)名中12(無名会を含めると23)と、所属議員の3分の1強(分裂前の所属議員の約半数)が参加したに過ぎなかった。同派は20議席弱の会派として存続し、12月21日に解散する。この他、旧戊申倶楽部系から片岡、倉光、仙石、富田、豊増、和田の6名が参加した。これで92議席であった。大石(憲政本党)、片岡(戊申俱楽部)、仙石(戊申俱楽部)という大合同志向の3者は、中野武営を勧誘した(1910年3月7日付読売新聞)。しかし中野は参加しなかった。

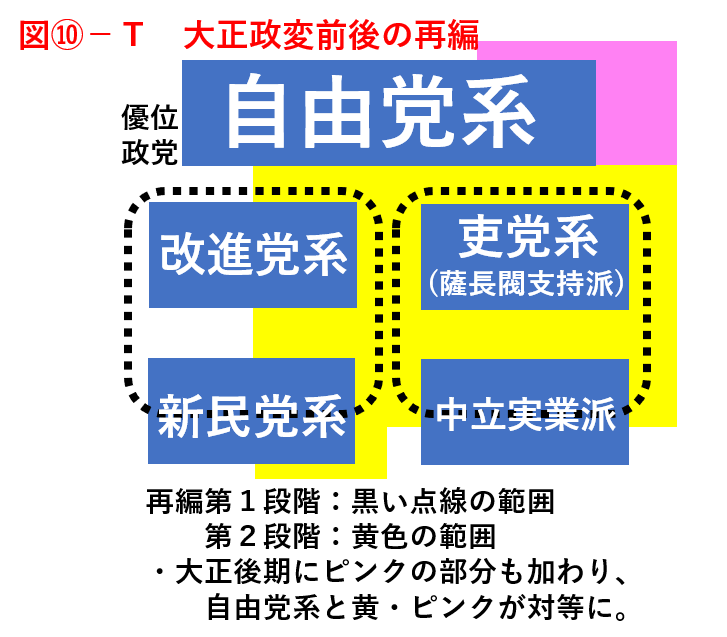

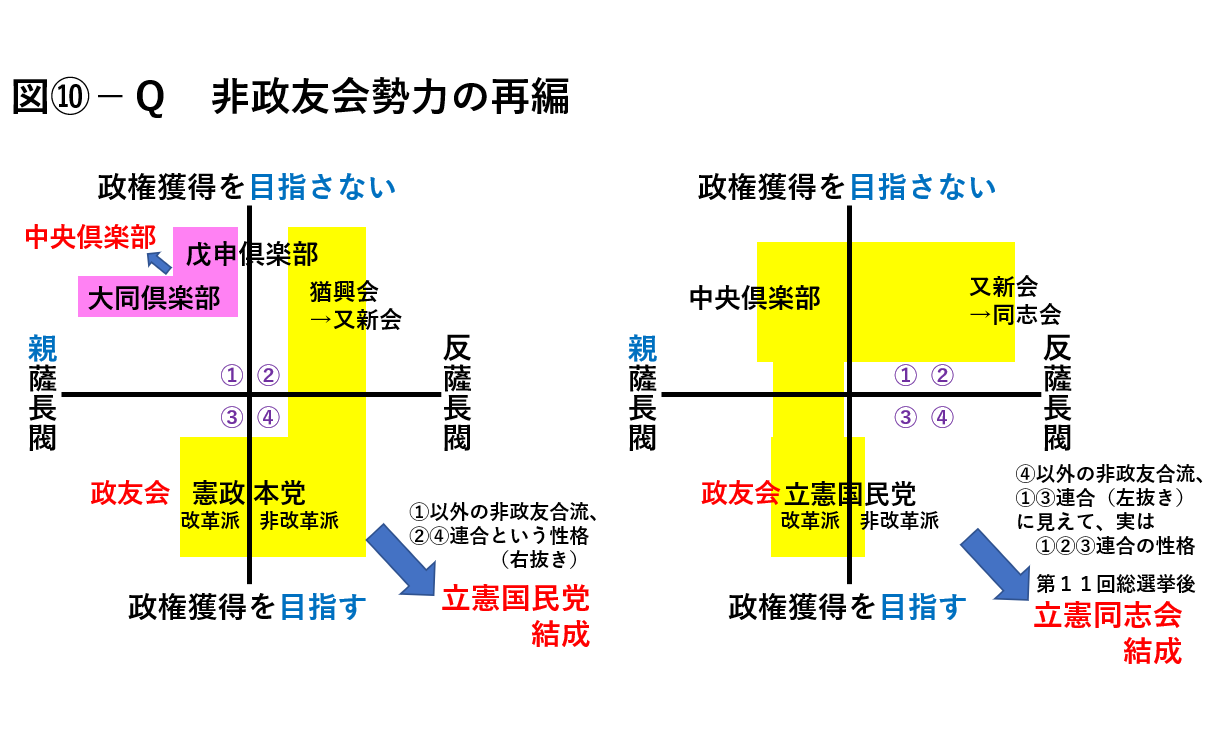

立憲国民党の党の議席数は総選挙前(第10回総選挙前)の憲政本党の水準に戻ったが、100議席には届かなかった。定数の4分の1をわずかに下回るという、三四倶楽部結成者34名が離党した後の憲政本党と、同水準の議席占有率に過ぎなかった。つまり、単独では立憲政友会に対抗することはもちろん、対抗し得る勢力になることも、日本が大きく変わるようなことがない限り、不可能に近かったと言える。その上、次の問題があった。又新会から立憲国民党に参加したのは、憲政本党非改革派と親和性の高い、小合同派だけではなかった。憲政本党改革派と親和性の高い、大合同派からも参加者があった。このこともあり、憲政本党の改革派(大合同、薩長閥への接近を志向)と非改革派(小合同を志向。反薩長閥)の対立は、立憲国民党に引き継がれた。議席数を犠牲にして小合同を選択するなら、せめて良くまとまっている必要があった。それも欠けるというのは、政党にとって本当に深刻な事であった。立憲国民党結成のおよそ一月前、1910年2月15日付の東京朝日新聞には、次のような事が記されている。憲政本党の、戊申俱楽部との交渉は、これまでの経緯から又新会のようにはいかず、憲政本党として交渉に着手はしていないものの、同志と見られる議員とは個々に交渉が行われている。豊川(三菱の豊川良平)の斡旋で仙石、片岡の土佐派、西村が参加しそうであり、憲政本党が又新会との交渉さえまとめれば、大合同が実現するだろう(大同倶楽部については特に触れられていない)。以上だが、実際には西村は参加しなかったし、大合同も実現していない(第11回総選挙後に立憲同志会が結成されるが、これには立憲国民党非改革派の多くが参加しない)。なお、さらにさかのぼるが、立憲政友会の原敬は1909年4月11日付の日記において、桂から財政案の内示を得たことから、豊川が桂に信用されたと思って得意になり、新党結成について後援しているという事(鶴原定吉―実業家、立憲政友会の結成に参加、第11回総選挙で当選―が報告)について、事実ではないとしている―『原敬日記』第3巻296頁。豊川の勘違いだという事だが、原がこのような動きを警戒しているようにも、筆者には感じられる―)。

立憲国民党の結党式で出された宣言は、責任内閣、官僚批判、文武の衡平などを謳う(『立憲民政党史』上巻221頁)、憲政本党非改革派、又新会小合同派の主張に近いものとなった。つまり当時の衆議院における、かなり左の主張であった。これは当時、第2次桂内閣寄りの勢力が、同内閣の立憲政友会への歩み寄りによって展望を失ったこと、小合同しか実現できなかったこと、日糖事件の影響で、非改革派、小合同派が優位にあった事による。とは言え同党の内部は2分化していたから、当然ながら、第2党の路線問題に本当に決着がついたわけではなかった。

立憲国民党の創立委員は次の通りであった(同219頁。坂本も旧又新会としてまとめられている)。

旧憲政本党 :犬養毅、大石正巳

旧又新会 :島田三郎、河野広中

旧無名会 :坂本金弥

旧戊申倶楽部:仙石貢、片岡直温

1911年1月19日の党則改正で常議員(20名から25名に)の互選による3名の常務委員が置かれることになり、犬養、大石、河野が就く。実際には犬養、大石、島田、河野、そして憲政本党出身の箕浦勝人、武富時敏が領袖であったとされている。全員憲政本党の出身(河野はさかのぼれば自由党系)だが、旧又新会系は議席数以上の重きをなしていたと言える。また、犬養と坂本が小合同派(純民党路線)で、それ以外は大合同派だと言えた(急がないという姿勢の者も含めて)。当時は、旧憲政本党系と旧又新会系の区分よりも、こちらの区分の方が重要であった。

この当時の犬養と大石の考え方は、『最近政界之真相』を読むと分かる。当時、表面に現れにくかった非改革派の、大石の再編に関する考えも本人から述べられている(大石「理想的二大政黨の對立」)。まず大石は多数党、つまり立憲政友会の横暴を問題視している。だから大合同が必要だということなのだが、それが実現しても、内閣が立憲政友会を頼る状況が直ちに変わると、楽観視はしていない。島田らは当時、非改革派も一緒でなければ憲政本党とは合流できないと、又新会に言われていたようで(又新会は非改革派に考えが近かったから当然と言えば当然だが)、大石はそれでは100年経っても出来ない。合流できるところからすれば、不参加者は展望を拓けないし、後から多くが参加するという主張をしている。勢力間の差異については、無責任にでも出来る空論の時代から、実際の問題を調査判断する実行の時代になったことで、極端な違いはあり得ないという見方をしている(現状は違ったわけで、楽観視していたのでないなら、反薩長閥にこだわる勢力を無責任だと批判する意図もあったのだろう。具体的な政策については確かに、選択の幅がそう広かったわけではない。しかし優先順位の差は大きな違いであったし、これについても、自らの従来の主張を優先する勢力を批判的に見ている面、改善を求める意図が含まれているのかも知れない)。また大石は、日本にはイギリスと違って、政党以外に特異な勢力(元老、宮内省、貴族院、軍人)があるものの、2大政党が大きく発達して国民的な勢力となれば、それらも政党に対抗できなくなるとした(軍人については、2,30年は大きな戦争がないため、勢力が衰退すると見ている)。しかしそれには時間がかかり、まずは政党中心の内閣がそれらを操縦するか内閣に編み込んで、その後、政党内閣が実現するという事を述べている。大石はまた、2大政党が並び立つ状況となれば、内閣も一視同仁(不偏不党の方針)を捨てて、関係の安定した自らのパートナーを求め(小党分立の傾向が強いほど薩長閥にとってコントロールしやすい。2大政党が並び立てば、「どっちを選ぶんだ?」と迫られ、政党を軽視すれば両方が野党になる―自由党と進歩党が並び立った第5回総選挙後がまさにそうであった―)、明確に政府のパートナーとなった大政党は、当時のような不明瞭な関係である場合と違って、勝手なことをしなくなると見ていた(2大政党が並び立てば緊張感が生まれ、政党が向上するとも述べている)。島田が立憲政友会がそのパートナーに適しているとし、大きな政党を馬に、内閣を乗り手、持ち主に例えている点は、自虐的であるように感じられる。しかしそのような状況だからこそ、憲政本党も薩長閥(の一部)のパートナーになる必要があったのである。そのためには、立憲政友会に大きく引き離されていた議席数を、大幅に増やす必要があった。当時の力の差では、総選挙で短期間のうちにそれを実現する事は非現実的であった。だから大石は、大合同を志向していたのだ。大石は当時、戊申倶楽部の多くと憲政本党が大合同でまとまると見ていた。そして、大同倶楽部が「官僚打破」の表現にこだわるような子供っぽい勢力ではなく、又新会も「昨夜一六日」に清濁併呑主義を取ったとして、150名以上の大政党ができるとしたが、そうはならなかった。そもそも又新会は4派に分かれていた(大合同派、中立派、小合同派、存続派。小合同派が又新会を離脱して無名会を結成した後でも、大合同派と存続派の2派)。なお、大石は当時の官僚が2大政党のいずれかに吸収されていくと見て、事務官と政務官を区別し、議員である事を大臣になるための資格とする文官任用令の改正を主張しつつ、即時の改正を不要だとしている(この当時は資格等が求められ、政党員は基本的に大臣以外には就けなかった(第6章⑦参照)。しかし現在(2023年)より113年も前に政権交代がなければだめだ、小党分立では駄目だと言われており、いまだにそれがきちんと成し遂げられていないのかと思うと、本当に気が滅入る。日本がしっかり進歩していないのか、日本が特殊であり、これらの目標設定自体が間違っているのか(そのような理屈に逃げてしまって良いのか)、考えさせられる。野党再編の際に不参加者が多くでてくる事も、当時から変わっていない。大石の、小さな旗をあちこちに立てて喜んでいるという批判を、今日の中小政党にも聞かせたい(筆者は、ある程度理念の明確な核があった上で、幅広く協力、合流するべきだという立場だ。核には含まれない議員達にも、党を必要に応じて変化させるなど、重要な役割がある)。