1910年2月25日、戊申倶楽部の代議士総会が開かれ、中安信三郎が幹事会の経過報告をした。その内容は、肥田、仙石、中村、千早、中安が出席し、肥田が憲政本党と又新会に新党結成の議論がある事を受け、戊申倶楽部が主唱して各派に大合同を働きかけ、全党派が合意しなくても、賛成の党派だけで倶楽部(政党までいかない会派のようなものだと言えるだろう)を組織し、大合同を策す余地を残す事を唱え、中村が賛成した。それに対して仙石は、それでは大合同の障碍になるとした。そして自らは後の大合同のために、新会派(大同倶楽部・戊申倶楽部)と大石ら(憲政本党)を結び付けるクサリになるという考えを述べた(2月26日付東京朝日新聞)。その後肥田、中村、中安、千早、村田の幹事5名で決議をした。その内容は、中安の案に沿ったものだと言える。片岡直温は大合同でなければ再編を延期するべきだという立場を採り、延期してより広い合同を目指せば、憲政本党から少なくとも24、5名の参加者を得られるという見方を示した(同上。又新会の大合同派にも期待している)。2月25日付の東京朝日新聞は、戊申倶楽部の仙石らの一派が、かつて大石と犬養の融和、調停に尽くした関係上、大石に対する遠慮というよりも、犬養に対する義務から、中立の態度を保つのだとしている。仙石と片岡は立憲国民党の結成に参加する。それどころか、2人が憲政本党と又新会の合流を斡旋したようだ(『河野磐州伝』748~749頁)。3月1日付の萬朝報によれば、戊申倶楽部で解散が決議なされた当日に(ここで扱っている、再編に進むための決議の事だろう)、両者は非官僚党、純民党の組織の意図を発表した。

代議士会では続けて、幹事会で可決された決議案の採決が取られ、起立多数で可決された。つまり、戊申俱楽部の働きかけに応じた勢力による倶楽部(政党とは言っていないので、会派に近いものだろう)の結成が決まった。戊申倶楽部の働きかけに応じるのは基本的には大同倶楽部しか考えられない状況であったから、これは事実上は大同倶楽部との合流の決定であった。下記の通り、立憲国民党参加者に賛成者がいないことも、それを示している。2月26日付の東京朝日新聞は、大同倶楽部との合流に対する賛否の内訳を掲載している。次の通りである。中央倶楽部参加者に○、立憲国民党参加者に□、どちらでもない者に△を付した(△のうち飯田、岩下、加藤、中野、西村以外は立憲政友会に加わる)。

賛成:鈴木○、肥田○、木村○、木村○、斎藤○、安藤○、江間○、小橋○、丸山○、牧野○、八束○、村田○、中安○、中村(弥六)○、加治○、渡辺△、千早○、星△、飯田△

反対:仙石□、片岡□、岩下△、中野△、加藤△、和田□、富田□、西村△、稲茂登△、豊島(豊増のことだろう)□

※仙石(高知市)、和田(郡部)、富田(郡部)は高知県内の選出であり、土佐藩出身の片岡(三重県郡部選出)と共に当時、土佐派と呼ばれていた(憲政本党改革派の大石正巳も高知県郡部選出)。

不明:磯部△、高橋△、倉光□、中村(豊次郎)○、清水△、森田○

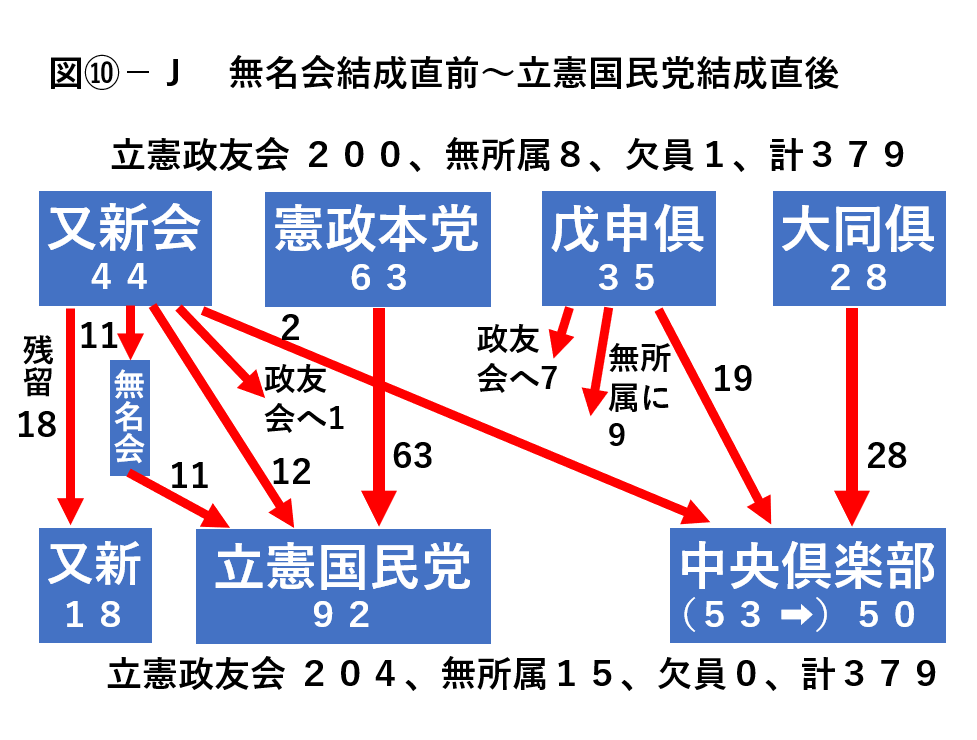

こうして大同倶楽部と戊申倶楽部の合流は1910年3月2日に実現し、中央倶楽部が結成された。大同倶楽部からは全28名が参加したが、戊申倶楽部からの参加は34名(前日に立憲政友会に移った高橋を含めると35名)中18名と、半数をわずかに上回る人数にとどまった。他の参加者は又新会の浅野陽吉、近江谷栄次、前年9月に戊申倶楽部を離脱していた石田平吉、その他の無所属の井坂光暉、阪本弥一郎、永野静雄、森肇である(この4名のうち立憲政友会出身の森以外は初めて会派に属し、井坂は後に立憲政友会に移る)。これで計53議席であった。浅野と近江谷は又新会の大合同派であり、同派に脱会届を出していた(2月24日付東京朝日新聞)。又新会の大合同派の一部が中央倶楽部(大同倶楽部と戊申倶楽部の小合同)に、戊申倶楽部の大合同重視派(というような分類はないとは思うが)の一部が立憲国民党(憲政本党と又新会の小合同)に参加するという結果になった。ただし、上の代議士会の採決の結果を見ると、賛成者の多くが中央倶楽部へ、一部が(後に)立憲政友会へ、反対者の半数が立憲国民党へ、半数が(後に)立憲政友会へ行っている。立憲政友会入りする議員がかなり多いのだ。それどころか、合計すると立憲国民党に行く議員より多いのだ。これについては、本章1党優位の傾向(⑩)~さらに膨らむ優位政党政友会の議席~で述べる。なお、上の2月26日付の記事は、又新会から10名の離脱者が出た事(無名会の結成)が、戊申倶楽部の動きの動機となっている可能性について触れている。大同倶楽部、そして戊申倶楽部官僚派と最も遠かったのが、又新会の、この約10名であった。彼らが又新会を去れば、戊申倶楽部(の多く)、大同倶楽部、憲政本党(の少なくとも改革派)、又新会(の多く)が参加する。大合同に近い、あるいは非常に近い合流が実現すると、戊申倶楽部の官僚派が期待した可能性は、低くないと思う。

中央倶楽部は参加者(政党に属す事に否定的な議員)への配慮、同派の結成がさらなる再編の一段階であるという考えから、政党とはされなかった。そこで、政党を中央倶楽部と併置し、参加を随意とすることが考えられた(1910年3月23日付読売新聞。併置については旧戊申倶楽部系の「某領袖」が述べたとされている)。これは国民協会結成の時と同じであり、これが実現すれば、吏党系が中立実業派と合流しても、国民協会と同程度の凝集性を得る、保てる事ができたようにも思われる。しかし実際は政党が結成されることはなかった。旧帝国党系以外の多くがなお、政党に属すことに消極的であったのだろう。4月16日付の東京朝日新聞によれば、斎藤巳三郎と阪本弥一郎が、一身上政党に加盟し得ないとして、中央倶楽部を離れる意思を漏らし(実際には離れていないと見られる)、木村良、森田俊佐久、牧野平五郎も地盤等の事情から政党化に反対していたのだという。以上のうち、無所属であった阪本以外は全て、旧戊申倶楽部系である。

1910年2月25日の日記において原敬は、戊申倶楽部官僚派主導で大同倶楽部と戊申倶楽部が合流して官僚党をつくるという計画があり、それが大浦兼武の策だと思われる事を記している(大浦は大同倶楽部の事実上の指導者となっており―第9章(準)与党の不振(⑧)~佐々の死と大同俱楽部の変化~参照―、戊申倶楽部の官僚派の指導者でもあったと言える)。原は、桂がそれを知りながら大浦を放任していていた事で、起こったのだと捉えている。翌26日の日記に原は、桂が野田卯太郎に話した事として、中央倶楽部は(「中央黨」と記されている)、大同倶楽部と、戊申俱楽部内の同派と一体的なものが合流したに過ぎないという事、中央倶楽部が憲政本党(「進歩黨」と記されている)と組む事はないと述べた事が記されている。

中央倶楽部が第27回帝国議会を迎えるにあたって出した宣言は、第2次桂内閣の財政整理を評価し、国債整理の大成を期するとする一方で、日本の財政が民間経済界と共に年を追って順良に発達しているとして、国防の充実、運輸交通機関の整備、治水事業の完成も唱えている(1910年12月21日付東京朝日新聞)。これは大同倶楽部と、中央倶楽部に参加した戊申倶楽部の議員が、状況に応じて消極財政を支持していただけで、実際には吏党系の積極財政を継いでいた事を示している(もっとも、このような主張は当時、珍しいわけでは全くなかった)。また、中央倶楽部が4月25日に発表した第26回帝国議会の報告書は、貴族院の伯爵、子爵、男爵議員の総改選と、衆議院の総選挙を第2次桂内閣期に行うべきだとしている(1910年4月26日付読売新聞。有爵議員の改選、任期満了の場合の衆議院の総選挙はもちろん時期が決まっている。だから衆議院の任期満了の場合、有爵議員の互選については、それまで桂内閣を継続させるべきだという主張となる)。これは吏党系として同派が当然望むことではあったが、第2次桂内閣期の選挙で勢力の伸長、あるいは少なくとも維持を狙っていたことが、よく分かる事象である。10月31日付の東京朝日新聞によれば、桂がこの勢力を明確に率いる姿勢を見せていない事がネックになっていたようだ。また記事は、「某氏」が、現状のままで政党化するのであれば、離脱をして、発展の気運が高まるまでは中立の立場でいるという意思を示したことも報じている。