郡制廃止案の委員会の委員長について、大同倶楽部は自派から出したいと要求し、立憲政友会が内務省の提案であることを理由に応じないと(立憲政友会の原が内務大臣であった)、憲政本党と組んで、同党の肥塚龍を当選させた(1907年2月23日付萬朝報)。1907年2月27日付の萬朝報は、大同倶楽部の院内幹事であった久保伊一郎(非幹部派と報じられている-本章(準)与党の不振・野党の2択・野党に対する懐柔、切崩し(⑦⑧)参照-)が、憲政本党本部の内藤利八を訪ね、立憲政友会との提携断絶の始末を述べ、同一歩調をとることを促したことを伝えている。記事は、大同倶楽部と同一歩調をとろうとするのが、憲政本党の多数の意向ではあるものの、河井重藏、山口達太郎らが郡制廃止案に賛成であり、大同俱楽部の決心の程度を観測し、党の一致を保とうとしていたところ、大同倶楽部が郡制廃止案反対を通知してきたことから、憲政本党が27日に方針を決定するとしている。3月2日付の同紙によれば、憲政本党の3人の衆議院議員に対して、立憲政友会が入党の交渉をしていたようだ(実現はしていない)。立憲政友会が、法案成立のために各勢力を切り崩そうとしていたことがうかがわれる。同日付の同紙はまた、大同倶楽部を信用することができない憲政本党が、薩長閥の言質を得ようとして、犬養、大石が、大浦、次に桂、さらに山県に会見を求めたが遂げられず、まず憲政本党が決めるべきだということを示唆されたとしている。1907年3月9日付の同紙によれば、大同倶楽部は、町村制改正案(郡制廃止に伴う町村制の変更)について憲政本党から交渉があったことを代議士会で報告、同党と同じく同法案の議決を延期する低意を決した。憲政本党にとっては、立憲政友会の切崩し工作を受け、大同倶楽部が連携しようと近付いてきたのだから、大同倶楽部と、反政友会連合を組むしかなかったと言える。立憲政友会による切崩しはもちろん、自党の内部の動揺に、憲政本党の中心部は注意しなければならなかったが、そもそもその動揺の背景にも、立憲政友会が憲政本党を切ったことがあった。

当時のこの状況が示すのは、立憲政友会と憲政本党が対立していて、その間を大同倶楽部が行き来し得るという状況と、立憲政友会と大同倶楽部が対立し、憲政本党がその間を行き来し得るという状況が、重なっていたということである。これについてまず言えるのは、政界の中央に位置し、政界全体のキャスティングボートを握っていた立憲政友会が、そのように位置するものでなくなり、政界のキャスティングボートを失う可能性があったということである。権力を持つ勢力として、組む相手をまずは決める立場になったのだから、これは当然である。政権を得るために、憲政本党から山県-桂系に乗り換えた立憲政友会は、山県-桂系を自ら切るような姿勢を、今度は半ば示した。前者は山県-桂系の政権を支持することで、その支持派が衆議院の過半数を上回る状況を作る動きであった。しかし後者は、組む相手を乗り換えるのではなく、政権党として、政権運営を好きにするというような動きであった。新たに連携相手を見出すのではなく、権力を背景に、各勢力を切り崩すというのは、キャスティングボートを握る勢力としての動きではなく、かつて薩長閥もしたような、権力者としての動きである。立憲政友会はいよいよ、政界の中央から、中心的な勢力になろうとしたのである(総理大臣を決めることができる薩長閥の力が、直ちに落ちることはなくても。中心と中央の別については第6章1列の関係(⑦⑧⑪⑫⑬)参照)。薩長閥の配下とも言える大同倶楽部、そして憲政本党は、キャスティングボートを握り得るとは言っても、どちらかが立憲政友会と組んでしまえばおしまいなので、危険もあった。ハイリスクハイリターンということである。第1次西園寺内閣・立憲政友会は、薩長閥に対して直接対決姿勢をとったわけではない。だから目立つ失政もない中、元老の力による倒閣は回避できた。政権を得て、選挙のための利益誘導だけではない独自色を出すことで、力を強めていく。この原の戦術は実に巧みであった。憲政本党と大同倶楽部がリスク回避のためにも組むしかなかったということは、逆から見れば、立憲政友会にとって、政界の中心になるということが、それ以外の勢力がまとまって、自らに向かってくるというリスクが高まるということであった。衆議員ではそうなってしまっても、そこに薩長閥が加わらないようにする、少なくとも薩長閥の要人が、本気で倒閣を考えないようにすることが、立憲政友会のとっては必要なことであったし、完全な単独内閣へと歩むためには、有利なことであった。スレスレを行くと言っても良いかも知れない。

吏党系の大同倶楽部は、組織化が進まないという点で不利であった。改進党系の憲政本党は、立憲政友会が薩長閥との関係を、決定的に悪化させることは回避しようとする可能性が高いという点で、つまり立憲政友会に代わって、自らが薩長閥と連携する見込みが立たないという点で、不利であった。憲政本党には組織が、大同倶楽部には薩長閥との一定のつながりがあったから、両者には互いに補完する余地があった。双方を兼ね備えた立憲政友会と組んでも、そうはいかない。立憲政友会の弱点は、①衆議院の過半数に届かないこと、②貴族院においてとても劣勢であること、③なお、薩長閥の了解がなければ政権を維持することができないことであった。しかし①は、他の勢力を切り崩す動機となるし、②については、政権にある強みと、議会における山県-桂系の勢力の頭越しに、山県-桂系と駆け引きをすることができることから、立憲政友会には、深刻な事態を回避するための力が、ある程度備わっていた。③については前述の通り、薩長閥に倒閣の口実を与えなければ、まずは良かった。他にも、立憲政友会が不利になりにくい理由があった。それは、大同倶楽部と憲政本党の連合が、立憲政友会を左右から挟み撃ちにするものであったことだ、左右から揺さぶることで立憲政友会を弱らせられるということもあるが、連携するとなると話は違う。立憲政友会に勝つには、左右の勢力の無理な連携が求められた。あるいは、大同倶楽部が左に寄るか、憲政本党が右に寄るという、自らのアイデンティティーを否定するような変化をしなければならなかった。現実的な自由党系に比して、そのようなことが苦手な勢力が、無理にそれらをしなければならないのであった。郡制廃止案に対する非政友会勢力の対応に、その問題点は表れていたから、引き続き見ていく。

大同倶楽部(吏党系)が野党化する傾向を見せたことは、薩長閥と自由党系(立憲政友会)よりは格下のプレーヤーであり、劣位を挽回しなければますます低迷することが避けられない状況にあった、改進党系(憲政本党)にとって、千載一遇のチャンスであった。もちろんそれは、憲政本党、大同倶楽部、猶興会(新民党)、つまり立憲政友会を除く3会派による連合軍の形成が実現し、少なくとも衆議院において、うまくいけば政界全体で、立憲政友会が孤立する可能性が高まったからである。当時立憲政友会は、衆議院の過半数を20議席程度下回っており、山県-桂系との関係も悪化したのであるから、憲政本党は内閣の交代、大同倶楽部と共に新内閣の準与党となることを、多少は期待することができた(解散総選挙や切崩しもあり得たから、新内閣の準与党がすぐに合計で衆議院の過半数を上回る必要は、必ずしもなかった)。そしてそれは、与党となり(入閣を実現し)、さらには自らが中心となる政権を実現させるための、重要な一段階になり得た。当然その過程において、総選挙で議席を増やすことも期待し得た。

猶興会の島田三郎は、公選制となっていた郡会(第6章⑦参照)を廃止して郡役所を残すことは、郡役所を県庁の出張所として、選挙を支配しようとするものだという批判をした(『帝国議会衆議院議事速記録』22第23回帝国議会152頁)。憲政本党も、郡役所が残ることを理由に、法案に反対した(註1)。大同倶楽部が、改革に反対する右の立場から反対したのに対し、左の立場から反対したのである。そのような違いはあったが、憲政本党(の改革派)と大同倶楽部が、立憲政友会以外の全会派の反対により、郡制廃止案を否決とし、第1次西園寺内閣にダメージを与えようとしたことは間違いないだろう。1907年12月4日付の東京朝日新聞は、大同倶楽部の2、3の有力者が語ったこととして、次のように記している。少し後の1908年度予算、増税問題に関する発言だが、この当時にも当てはまることである。

或は誰人が局に當るも歳計の不足は到底免かれ難きに際し漫りに反對を唱ふるが如きは無責任なりといふ者あらんも由來在野黨には批評あるのみ具體的成案を提出するの義務はあらず而して自家局に當るの時初めて適當の企畫をなさば足れりと信ず思ふに此點に於ては他の進歩黨に於ても猶興會に於ても恐らく我と同一ならんとなり

反対のための反対をすると、言っているのに近い。対案を出すべきだと批判される、今の野党と類似性があるように見えるが、そうではないのかも知れない。薩長閥に準ずる吏党系にとっては、帝国議会は内閣の方針を修正する場ではなく、希望を述べるだけの場だということなのかも知れない(本章(準)与党の不振・新民党(⑧)参照)。そうであればこそ、民主制であるはずの、今の政治の問題点に気付かされるということでもある。また、(やはり本章(準)与党の不振・新民党(⑧)で見るが)財源がないにもかかわらず減税を求めたり、増税に反対したりして良いのかという葛藤が、吏党系ではあるが、選挙区の有権者の利益も代表しなければならない大同倶楽部にはあった(註2)。これを解決するのは、立憲政友会中心の内閣の放漫財政であった。これが元凶であるという理屈によって、反対のための反対という面が小さくなるわけだが、しかし元来吏党系は積極財政志向であり、薩長閥は軍拡を重視していたから、自分の首を絞めることになりかねなかった。

郡制廃止に対する、反対のための反対はといえば、うまくいかなかった。猶興会が、行政整理を多少なりとも進めるものである廃止法案自体に反対はせず、郡役所廃止の建議案を提出したからである(島田三郎他2名が提出)。河野広中の伝記には、憲政本党から反対するよう働きかけを受ける中で賛成をし、河野が郡役所廃止の建議案を提出させたということが記されている(中山義助編『河野磐州傳』下巻718頁)。なお、大同倶楽部はこの建議案について、自由投票とした(1907年3月13日付読売新聞)。憲政本党のように改革が不十分だとするのであれば、猶興会と同じ行動を採るのが、木下恵太氏が指摘している通り(註3)、正当なものであったと言える。1907年3月11日付の読売新聞は、猶興会の建議案について、賛成するのが憲政本党と猶興会の全議員、大同倶楽部の一部議員、反対するのが立憲政友会の全議員、大同倶楽部の一部議員で、否決される見通しであるとしている。実際に否決されたこの建議案の、各議員の賛否は分からない。例外はあるとしても、この記事の通りであったなら、衆議院はむしろ左右に分かれていたのだ(従来の、桂園体制の支持派と不支持派)。衆議院で他党を引き離す第1党である立憲政友会を、その左右の勢力が手を組んで追い詰めようとすることの、矛盾が露呈したのである。

郡制廃止案は立憲政友会の他、猶興会36名中の20名、大同倶楽部10名(ただし7日に離脱する寺井の他は、採決当日の2日に立憲政友会入りした矢島中、脇、高梨、小山田、栗原、山口、関、尾身、武市)、無所属の一部(会派自由党解散以来無所属であった林有造、大同倶楽部離脱者の藻寄鉄五郎、武藤金吉など)の賛成者を得て、188対164で第2読会へと進められ(『帝国議会衆議院議事速記録』22第23回帝国議会154~155頁-記名投票の結果-)、可決された。共に3月2日のことである。なお、大同倶楽部では、尾身浜五郎と寺井は郡制廃止を宿論としていたことから、党議拘束の除外例となっていた。

自由党系中心の内閣に反旗を翻した右の極、つまり吏党系であったが、それもまた、吏党系としての問題が表れた事象であった。山県-桂系が中心の政権であれば、これを支持すれば良いのだが、立憲政友会中心の政権では、山県-桂系に好意を持たれているのなら支持、そうでないのなら不支持ということになる。それでは衆議院において積極的に動くことはできないし、他の勢力とも安定した関係を築くことは難しい(これは薩長閥にとっても問題ではあった)。

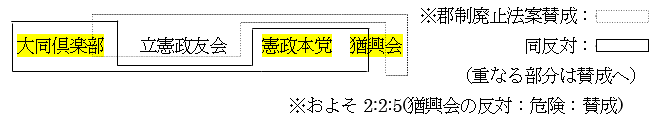

最後に、郡制廃止に見る第23回帝国議会の党派間の関係を図示しておきたい。このようないびつな形になったのは、山県-桂系と立憲政友会との関係が悪化したことで、与党政友会か反政友会かに加え、山県-桂系に寄る勢力と寄らない勢力に、衆議院が二分されたからだ。もちろん立憲政友会と猶興会全体は協力関係とはなり得なかったし、憲政本党内はまとまっていなかった。

図⑨-G 第23回帝国議会期における各党派の郡制廃止案の賛否

※立憲政友会と山県-桂系が対立する場合、本来、立憲政友会と憲政本党と猶興会の3党派が組み得る(反薩長閥の民党連合)。しかし立憲政友会が政権を担当していた当時としては、黄色の3会派が、山県-桂系と少なくとも敵対しない、反政友会の勢力として協力する可能性があった。同時に憲政本党、猶興会内の反薩長閥の傾向が強い議員達が、立憲政友会につくことも考えられた。山県-桂系の内閣になれば、この3党派が全て、少なくとも一度は野党となるだろうから、立憲政友会が次の政権を得ようとして、薩長閥(山県-桂系)に近づかない限り、反薩長閥連合が復活する可能性は高まる。しかし、立憲政友会はいつでも政権獲得を優先して、薩長閥に協力する可能性があり、そうであれば他の党派は、薩長閥に寄る大連合つくった方が、安定しやすい。