※当時の再編に関しては図⑩-Q参照。

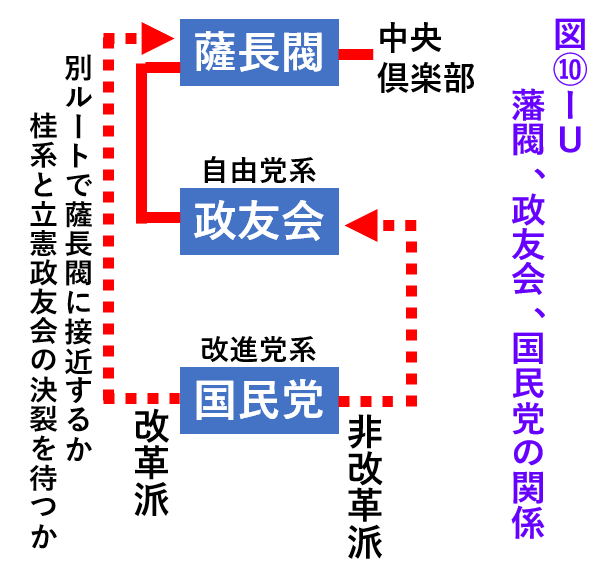

1910年11月9日の原敬の日記から、立憲国民党の非改革派の領袖であった犬養が、立憲政友会との合流を主張していたことが分かる(『原敬日記』第4巻110~111頁)。しかし原は、立憲国民党の多数派が政府党になる事を望んでいると見ていた。そして犬養の同調者を、除名騒動の時よりも少ないと見ている。旧又新会小合同派系は、大石ら改革派よりも犬養ら非改革派に近かったと思うのだが、それでも非改革派側が減ったのだろうか。あるいは党内での比率の問題か。確かに、立憲国民党の結成に参加した又新会出身者の中で、小合同派が多数派だったわけではない。又新会の大合同派には、憲政本党の大物であった島田三郎(第6章⑦等参照)、河野広中(第8章⑦等参照)がいた。彼らや、同じく大合同を目指す片岡や仙石との合流で、犬養ら非改革派が不利になったという事は当然考えられる。犬養の1911年の2月20日付の書簡には、「我黨人何トナク揺動スルノ姿あれど是ハ我々が先ニ立て活動スレハ必ス鎭靜すべし」とある(『犬養木堂書簡集』110頁。東良三郎宛)。第2次桂内閣と立憲政友会の連携が実現した後だから、山県-桂系に寄ろうとしていた改革派の方が、動揺していたと想像される。しかし主語が改革派に限定されていないから、党全体が動揺していたと捉える事もできる。非改革派にとっては、立憲政友会との野党連携があり得なくなったとしても、立憲政友会に接近し、同党と連立政権を組む事を目指せた。しかしこれは第1次西園寺内閣の成立時に失敗しており、立憲政友会が単独で過半数を上回っていたこの当時、容易な事ではなかった。そう考えると立憲国民党にとっては、改革派の道を進もうと、非改革派の道を進もうと、立憲政友会が野党でない限り、展望が開けなかった(筆者の捉え方では、情意投合前の立憲政友会は準野党寄りの野党、情意投合後の立憲政友会は、準与党―どんなに捉え方を可用としてもせいぜい準野党―である)。すでに述べたように、立憲政友会が与党(的)になればこそ、立憲国民党は唯一の野党として、存在価値が高まるという事はあった。しかし選挙では与党が有利であったし(利益誘導、野党にばかり厳しい取り締まりが可能)、薩長閥・政友会対、立憲国民党等というのでは、力の差が大きすぎた(註1)。以上から犬養は、必ずしも非改革派が不利になったから動いたのではなく、党全体の展望を開くためにも、動かざるを得なくなったのだと言える。書簡には続けて、立憲政友会と第2次桂内閣が組んだ事で、改革派の展望が失われたという内容の記述が見られる(実際の表現は「俗論者」にもはや「走ルヘキ地ナキ」という表現)。ここでは俗論者(改革派)が主語となっており、上で述べたような改革派の危機を認識している事を確認できるが、主語を使い分けている事も重要である(図⑩-I参照)。

1910年11月29日付の原の日記には、中央新聞記者の辰巳豊吉が、伯爵同志会、立憲国民党の一部が対議会策は原の方針にかかっており、原が奮起して政府に当たる事を望んでいると述べ、秋元からの伝言として、原に秘密で犬養と面会してはどうかと、原は秘密にする必要もないが、まだ時機ではないと返答しておいたという事が記されている(『原敬日記』第4巻125~126頁)。同30日付の原の日記には、大浦兼武(山県-桂系)が野田卯太郎(立憲政友会)に語った事として、原の内意を受けて誰かが犬養と面会したと、大浦が探偵から聞いた事が記されている(『原敬日記』第4巻126頁)。12月1日付(同128頁)によれば、同じく野田が原に語った事として、この犬養の話が木下(立憲国民党改革派で、間もなく離党する木下謙次郎)から出ていて、木下は大浦らとも会っている事が記されている。大浦は立憲政友会と立憲国民党が接近する事を警戒していたのだろうか。

もう一つ原の日記の記述を紹介しつつ、本題に戻りたい。12月25日付の原の日記からも、立憲国民党が、立憲政友会と合流、少なくとも提携しようと、働きかけていたことが分かる(同162~163頁)。原は立憲国民党内部を、大石派7:犬養派3と見ていた。ただし原は、立憲政友会に合流または提携の意をほのめかしている者の主語を、犬養ら非改革派ではなく、立憲国民党中旧進歩派としている。後述する通り、原の日記には犬養と大石が求めているという内容の記述があるから、又新会出身者ではなく、憲政本党出身者が、改革派も含めて合流、提携を求めていると、少なくとも伝わっていたという事だろうか。もしそうであるなら、上で述べた、立憲国民党全体が展望を失っていた事と一致する(又新会小合同派は、小会派の所属である事を特に苦としない、野党志向の強い議員達であり、展望が失われたとまでは考えていなかったのだろうが、立憲国民党内では少数派であった)。原は、共に藩閥打破を言えば、長期間逆境に立たされることから、犬養に同調しなかった。西園寺と松田正久(原と並ぶ立憲政友会の実力者。九州派。図⑩-H参照)もそれに同意していた。実際には、立憲政友会が改進党系(憲政本党→立憲国民党)より先に薩長閥と結んで政権を獲得する、政権に復帰するというのが、原敬の、いや立憲政友会(自由党系)の多くの考えであったと思われる。当時原は、ある程度は犬養らを警戒していたようだ。党内で孤立している犬養派とうかつに提携の話をすれば、彼らがそれを土産として官僚派(薩長閥)に投じて、政府(第2次桂内閣)と立憲政友会を離間させようとすると、原は記している。薩長閥に接近しようとする大石派(改革派)の劣勢に立った事で、犬養派(非改革派)が立憲政友会に寄るとみせかけて、大石派を出し抜いて薩長閥に寄るという事だ。この連携・合流の話が浮上すれば、桂と立憲政友会との関係は悪化する(反薩長閥的であった改進党系と組むという事以上に、2大政党でもある2大民党の本流が手を組めば、薩長閥にとって強すぎる相手になるという事がネックとなる)。薩長閥側にいる反政友会的な者達にとって、それは歓迎すべき事だし、立憲政友会が少しでも不利になれば、立憲国民党系は有利になり得る。実際にはそのような動きは見られなかったが、追いつめられた勢力が大胆な行動で展望を開こうとする事を、原が警戒するのは不自然ではない。

1911年1月14日付の原の日記には、豊川(三菱の豊川良平)など立憲国民党側から桂総理に、立憲政友会とどんな相談をしているのかと聞かれ、桂がそれらに対して一切まとまった協議はないと否定した事が記されている(169頁。立憲政友会の衆議院議員である野田卯太郎からの伝聞)。1月17日付(172頁)には、秋元興朝(元外交官で立憲政友会の結成に参加)を通して、立憲国民党の大石(改革派)と犬養(非改革派)が松田との会見を希望した事。それについて原が秋元に、世間の疑惑を醸す事から時機ではないと返答せよと述べた事が記されている。原は、秋元が政治経験が乏しいがゆえに2党の提携を考えているようだが、それは不得策であることから、交渉を謝絶したという事を記している。その理由は以下のようなものであった。国民党の一半は官僚派に投じようとしてうまくいかず、一半の犬養派は孤立しているため、政府か立憲政友会のどちらかと提携しようと急いでいる。しかし過半数を上回る立憲政友会は100議席に満たない立憲国民党を必要としておらず、対等に提携するのが得策でない事は明らかで、政府と立憲政友会の関係が良く、遠からず桂がその地位を去る時、政友会内閣となる事は疑いがないため。

この当時の薩長閥、そして衆議院の全党派は今、自民党、あるいは自民党を中心とする政官癒着構造になっている(非自民側に移り、非自民側に留まった自民党議員、官僚も少しはいるが)。しかしこのうちあえて、薩長閥と立憲政友会を自民党と見て、当時の改進党系を戦後の野党と見ると、自力で展望を開く事を期待しにくく(長年の野党暮らしで、どうしても批判勢力的になってしまう事の影響も含む)、優位勢力(優位政党)の分裂に期待するという消極的な姿勢が、共通しているように見える。1勢力優位(1党優位)の構造が変わらないと、同じ事が100年以上経っても繰り返されてしまうのだ。

立憲国民党改革派の仙石貢は、第2次桂内閣と同じく鉄道広軌化を主張しており、それは新線敷設を最優先とする、立憲政友会(の利益誘導政治)とは相容れなかった。立憲政友会の岡崎邦輔も、抽象的に提携などと言っても難しく、仙石が広軌化に賛成だと新聞に出ており、立憲国民党は立憲政友会と接近はできないはずだと、立憲国民党の添田雄太郎に述べている(『原敬日記』第4巻131頁-1910年12月2日付-)。これは添田が、立憲国民党の犬養と大石が、立憲政友会との提携を熱望していると、岡崎に述べた事への返答である。原はその前に岡崎に、大石が土佐における地盤(当時高知県では非政友会の勢力が優位にあり、土佐派と呼ばれていた―本章実業派の動き・野党再編(⑩)~吏党系再拡大、中央倶楽部の結成~も参照)の関係上動けない事、犬養派が立憲国民党から分離しても極めて少数になり、もし立憲政友会が分裂しても、それを補うのには足りないと述べていた。立憲政友会の分裂とは、もし同党が犬養らと共に反薩長閥となった場合、それに不満を持つ者達が離党するであろう事を指すのだと思われる。第2次桂内閣期に反薩長閥-反山県-桂系-となれば、立憲政友会も不利な立場になるのだから、順境にある場合よりは、離党者が出やすくなって当然である)。

この事もあり、立憲国民党非改革派の犬養は、仙石と違って広軌化に反対していたと考えられる。犬養は問題ごとに立憲政友会との一致を示す事で、合流へと進もうとしていたようだ(1910年12月21日付東京朝日新聞。犬養は1月27日付の書簡に、立憲国民党が広軌化に反対するのは、広軌そのものではなく、財政、経済に変動を及ぼさないようにするためだという事を、記している―『犬養木堂書簡集』107~108頁。篠原譲吉宛―)。結局、立憲国民党の大会協議会において、広軌化反対が決まった。仙石はもちろん反発した(1911年1月20日付東京朝日新聞。片岡、大石、木下も、仙石と同じく決定には反対であったが、大石は仙石の離党を思いとどまらせた。仙石は他の議員らに、大同倶楽部に入れというようなことを言われたようだ―当時、大同倶楽部はすでに中央倶楽部になっていたが―)。なお、中央倶楽部は当然ながら広軌化を支持し、内閣が延期を決断する場合には、それも支持する姿勢であった(1911年2月8日付読売新聞)。立憲政友会が反対していたことから、広軌化は延期を余儀なくされた。

立憲政友会にも、与党的な立場になることを望む議員達と、第2次桂内閣に反発する議員達がいた。それは1901年から1903年ほど、そして立憲国民党ほど深刻ではなかったが、立憲政友会が、山県-桂系の側と、少し前まで非改革派の優位が明確であった立憲国民党の側に、裂かれる危険がないわけではなかった。もっとも、そうなる可能性が低かったこと、1903年の分裂を除いてまとまりを維持してきたこと、それを担った原敬ら執行部の手腕が、立憲政友会が政界で優位にあった理由であった(註2)。この時も、立憲政友会からは離党者が出ていない。このため立憲国民党は、立憲政友会(の山県-桂系に批判的な勢力)ではなく、又新会残留派を、主な連携相手とするしかなくなった。