第3極が上下左右に引き裂かれる状況(図補-I参照)は、一度薩長閥と民党の対立が復活しただけで、すぐに変わるものではなかった。第3極は、右から国民協会、山下倶楽部、同志倶楽部と、3つに整理されたものの、薩長閥側、中立、民党側という差異がはっきりしていた。一時55議席(定数300の約18.3%)を誇った中立的な山下倶楽部は、伊藤新党への参加を決断できず、民党入り(2大民党等の合流による憲政党の結成に参加)する議員達と、完全な中立、あるいは中立という枠の中で、他の勢力に寄っていた状況に留まろうとする議員達に分かれた。民党入りしなかった議員達を1つの勢力と見るならば、それは、個々が無所属として臨んだ第6回総選挙において、国民協会以上に、議席を大きく減らした。同志倶楽部が策した民党連結もうまくはいかず、憲政党は内紛の末に分裂、同党に参加した山下倶楽部系、同志倶楽部系の議員達は、自らの所属について決断を迫られた。

山下倶楽部系は、憲政党分裂後は憲政本党に属す議員、中立実業派(同志倶楽部→日吉倶楽部)を再度形成する議員が比較的多く、自由党系の憲政党に参加する議員は少なかった。自由党系の憲政党が、不意打ち的に母体を脱する形で結成されたためだと言える。旧山下倶楽部系において、第7回総選挙の前までに立憲政友会に参加した議員の数は、憲政本党参加者と同水準であり、その中には日吉倶楽部を経由した議員が多い(第7回総選挙の前までの立憲政友会参加者8名中の4名。山下倶楽部の出身者で日吉倶楽部に残留したのは雨森菊太郎、前川槇造、村瀬庫次)であった。山下倶楽部系は、伊藤系+自由党系への参加者、改進党系への参加者、中立実業派残留者へとバラバラになったのである(議員同志倶楽部を結成した久米民之助、高梨哲四郎、和波久十郎は3名とも、中立派に留まった―和波は賭博事件について有罪判決を受けて議員の資格を失い、高梨は後に立憲政友会入り―)。

旧同志倶楽部系は、その多くを占めていた鹿児島政友会系(鹿児島県内選出の全7名)の大部分である5名が、憲政本党に参加するも無所属となり、立憲政友会の結成に参加、1名となっていた東北同盟会系が憲政本党に参加(第4回総選挙に当選して第5回総選挙では当選していない旧東北同盟会系の2名も憲政本党に参加)、同じく1名となっていた新自由党系が無所属を経ずに自由党系の憲政党に参加、それ以外の公同会系2名は、1名が憲政本党を脱して無所属となり、後に議員同志倶楽部に、1名が自由党系の憲政党に参加した。

山下倶楽部と同志倶楽部の話をしたが、それらの誕生、つまり第5回総選挙後の中立会派の再編について、詳しく見なければならない。分裂したかつての対外硬派は、国民協会が、一進一退はあったものの薩長閥政府支持派に戻っていき、進歩党は、生粋の対外強硬派ではなかった旧立憲改進党系が内部で優位にあったため、また、第2次松方内閣の事実上の与党となったことで、対外強硬派の色を薄めた。条約改正、遼東半島還付から一定の時が経ち、かつて対外硬派であった諸勢力には、まとまりも、掲げるための有効な旗もなかった。そのような中、すでに述べた通り、2大民党が共に薩長閥政府(第2次伊藤内閣)に対する野党となった。そして実業家と地価修正派が初めて合流したものが山下倶楽部であった(『キーワードで考える日本政党史』第5章③参照)。

どのような背景があってそれが実現し、短期間のうちに消滅したとはいえ、55議席もの、単一の中立会派が結成されるに至ったのか、考えたい。特に、失敗したと言える実業派の再編の後で、このような再編が実現した理由を知りたい。

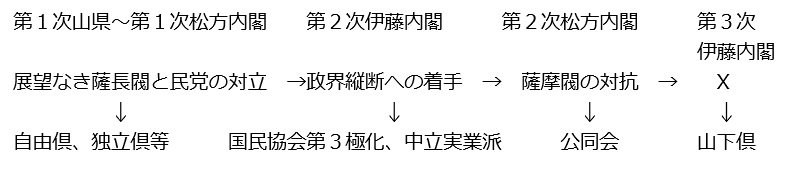

山下倶楽部結成までの政界の状況と、それがもたらした第3極の変化を図示すると、図補-Jのようになる。

図補-J:薩長閥政府の変化と第3極

・~倶楽部は「~倶」と略した。

・会派の名称のみがあるのは、それが結成されたということを意味する。

山下倶楽部が、第5回総選挙以前の中立実業派の流れを汲んでいたこと、結成が伊藤内閣期であることだけを見ると、Xに「政界縦断への着手」が当てはまるようにも思われるが、実際の状況は、「薩長閥と民党の対立」であった。展望が開かなかったのかどうかは、板東勘五郎らの先決動議(地租増徴案採決の前に地価修正案建議案の採決を採ることを求めたもの)について自由党が賛否に分かれた、つまり自由党の変化が、野党となっていても定着してきていたことを示す現象を以て、開けたと捉えたい。しかし、それが当時どの程度認識されていたのかは、はっきりしない。図補-Jで示したような経緯があった分だけ、議会開設当初よりも複雑な状況であったと言える。

第5回総選挙後、4月8日付の萬朝報によれば、田村順之助が独立倶楽部を結成して政府反対の同志を糾合しようと、中立、実業両派に働きかけた。それからおよそ1ヶ月後、5月7日付の萬朝報には、平岡浩太郎、降旗元太郎、野沢武之助、福嶋勝太郎、高梨哲四郎、前川槇造が会派の結成に動き、50名を超える模様となったこと、会派が野党と提携し、反政府の態度をとるだろうということが記されている。5月8日付の読売新聞の中立団体組織に関する報道にも田村の名はなく、平岡が、高梨哲四郎や片岡直温と共に挙げられている、田村も平岡も山下倶楽部の結成に参加した。田村の動きがどれほど広がりを見せたのか分からないが、会派結成の中心的な役割は、同じ公同会出身の、田村から平岡らに移ったようである。なお、両者は共に旧議員倶楽部系であったが、田村は自由党離党者、平岡は国民協会離党者であった。また、地価修正の実現に失敗する前の山下倶楽部に、反政府の傾向があったことは確認できない。結成当初は、中立であったと考えられる。

結成後に7名の離脱者が出たものの、山下倶楽部はそれでも48議席(衆議院の定数の16%)を誇った。細分化されていたはずの第3極に、なぜこのような幅広い結集の動きが現れたのかといえば、当然ながら、細分化を促す力が弱くなったからだ。では、それはなぜ弱まったのだろうか。

細分化とは、次のように多くの勢力が存在していたという事である。

・国民協会(吏党系):吏党残留派と言える者達であり、以前よりまとまっていたと考えられる。

・公同会(親薩摩閥?):本来親薩摩閥であったが、第2次松方内閣倒閣に、内部に異論はあったであろうが同調。寄せ集めで統一性に乏しかった。

・鹿児島政友会(親薩摩閥):公同会、進歩党の議員も参加した、県内の吏党系、民党系の垣根を越えた鹿児島県の政党。

・新自由党(親薩摩閥):公同会を脱した。自由党離党者。

・実業同志倶楽部(中立実業派):第2次松方内閣寄りであったが、倒閣に同調。

・日曜会?(中立実業派):当時は解散していたようである。

・東北同盟会(新民党):河野広中ら自由党離党者。

・同志会(新民党):田口卯吉などの進歩党離党者。

不振を極めていた第2次松方内閣を否定するという点では、以上の党派は自由党を除けば同様であった。しかしそれ以外の点ではバラバラであり、連携はほとんど見られなかった。

ただし実業同志倶楽部の結成と鹿児島政友会の結成は、遠心力が働く中であっても、共通項のある議員達でまとまろうとする動きであった。中立派と新薩摩閥の中にはそれぞれ、それらに働く遠心力が弱まる隙をついて、集まろうとする傾向も見られていたのだと言える。遠心力が弱まったというのはどういう事かというと、中立派にとっては、対外硬軟へと分化する意味が小さくなった事(条約改正、遼東半島還付から一定の時が経ったため)、親薩摩閥にとっては、薩摩閥の浮沈などである。後者は、政権の中心にあったという理由だけで薩摩閥に寄った議員達を除き、まずは鹿児島県内選出議員だけでも、旧党派の垣根を越えて集まろうとするものであった。それは第5回総選挙後に新自由党と合流するように、さらなる親薩摩閥の合流を模索し、その核になろうとする勢力でもあった。同時に、実業派に対抗する勢力でもあったようだ(『キーワードで考える日本政党史』第4章補足註2参照-)。

第3次伊藤内閣の成立によって、親薩摩閥以外の、無所属を含む第3極の各勢力に少なからず含まれていたであろう、伊藤寄りの議員達には、求心力が働いたと考えられる。中立実業派が内閣と対立する理由も、無くなった。上述の通り、対外硬軟に分かれる理由もほぼなくなった。また当時は不況下にあり、実業家は新内閣に期待するしかなかった(1898年1月13日付の東京朝日新聞は、前年から経済界が不況にあるため、東京、大阪両市等、各地方の実業家等が、松方総理や岩崎日本銀行総裁に種々の要求をしていたものの内閣が総辞職し、新内閣の成立を待っていたこと、新内閣が成立し、全国商業会議所連合会において、各地個々決議の上、建議することに決まったこと、経済界救済策が速やかに提出されるよう、新運動に着手しようとする者が各団体にいたことを伝えている)。

国民協会は、伊藤の首相再登板という薩長閥の判断をとりあえず支持した(1898年1月18日付の東京朝日新聞に、新内閣に盲従はしないとしたが、反対の立場を採ってはいないとする品川の談とされるものがある。また、同19日付読売新聞)。以下の事を考えれば、それ以外に道はなかったと言える。国民協会が第2次伊藤内閣を支持するようになった事、第2次松方内閣に対しては野党であった事、第3次伊藤内閣が政党と提携しようとはしたものの、実際にしたことがなかった事、従って政党からの官職への起用がなかった事、長州閥要人が第3次伊藤内閣の成立について、基本的には一致していた事。

一方で、政権の中心的な勢力の支持派という地位を失った公同会の議員の一部は、後述するように、自らの展望を見出すため、第3次伊藤内閣寄りの中立派に同調したようだ。そうなれば分裂から合流へと、流れは変わる。

同時に、混乱していた第2次松方内閣に代わり、第3次伊藤内閣が地租増徴を実現しようとしたことは、その実現を唱えていた一部の実業家、そして地租増徴を積極的に支持するかは別として、これを機に悲願を達成しようとした地価修正派のうち、無所属であった者達に、大きな会派を結成して政策の実現を図る、または法案の可決を助けるという意欲を持たせたと考えられる(実業家が第3次伊藤内閣に期待したことは確かである-1897年12月29日付の東京朝日新聞に、実業家が次の内閣組織に大いに希望を持ち、立候補、同主義者の擁立に奔走する者がいるということが記されている。同1898年1月15日付は、市部をはじめ各地方の実業家が、自ら候補者になろうとしている状況であることを報じている-)。これも合流の動きを促進する。

また一方で、新民党は第5回総選挙で壊滅した。旧同志会の当選者は無所属となった田口卯吉1人だけ、東北同盟会の当選者は河野広中の他、初当選の白石義郎だけであった。東北同盟会の全議員の選挙区があった福島県では、同派が独占した第3区(2人区)以外は進歩党が議席を得て、自由党は引き続き議席0であった(自由党、立憲改進党、東北同盟会の3者が候補者を擁立していたと言えるのは第5区のみであった。つまり自由党残留派と、離脱派つまり東北同盟会の対立に乗じて、進歩党が直接漁夫の利を得た可能性が高いのは第5区のみである)。なお、第3区以外は進歩党が議席を得たとしたが、『議会制度百年史』院内会派編衆議院の部に基づけば、第2区の安部井磐根は無所属として当選している。しかし読売新聞、東京朝日新聞は、進歩党候補として安部井の当選を報じている。

元々、新民党が議席を大きく増やしたという例は、過去になかった。政党ではなかったため、新たな候補者を多く発掘するということはなく、前議員の多くが(事実上の)立候補をし、有権者がその立場を理解して彼らの多くを当選させ、別に新たな選挙区をいくらか獲得できれば、上出来とすべきレベルであった。そもそも躍進が望めなかったと言えるわけだが、第5回総選挙の時はさらに、第3次伊藤内閣と自由党の提携に関する交渉が決裂してはいなかったから、進歩党が野党の立場を固めたとはいえ、新民党が活躍するベースとなる薩長閥対民党という構図の再現が、まだ現実的ではなかった。東北同盟会はこれをつくろうとして失敗していた(『キーワードで考える日本政党史』第4章⑩参照)。

さて、第3極の伊藤寄りには求心力が働いたわけだが、そうなれば第3極の多くが、自由党と共に第3次伊藤内閣の支持派となる。第3次伊藤内閣支持派が衆議院の多数派となるかどうかは、新民党の同志倶楽部を別としても第3極の勢力にかかっていたから、衆議員における多数派形成は成功するはずだった。

ところが、状況を大きく変える出来事が起こった。1898年4月18日の、自由党代議士会における政府反対の決議である。これは板垣の入閣が受け入れられなかったことを受けたもので、第3次伊藤内閣と自由党との提携に関する交渉の、決裂を意味した。

薩長閥と民党の展望なき対立が再現されると、第3極の中立派は、キャスティングボートを一度は失う一方、状況を改めるという役割を担うことができた。地価修正を前提とした地租増徴の容認は、実業派、地価修正派の議員の支持者の、それまで十分にすくい上げられていなかった利益の実現であるのみならず、地租増徴を実現させたい薩長閥と、変化を見せていた民党とを歩み寄らせる、有効な方法でもあった(自由党にも地価修正派がいたが、同党の中心的な存在であり、伊藤系と近かった土佐派が、これを第3次伊藤内閣との取引材料とすることに反発した。彼らが離党しようとした背景には、そのような事もあり―1898年6月12日付大阪朝日新聞―、大政党内の地価修正派の限界が窺われる)。第3極の2つの役割(補論①参補論照。ここでは薩長閥と民党の対立がもたらすこう着状態の打開と、地価修正を求める民意の実現)が初めて共に果たされ得る状況となったのである。そして第3極に存在した議員達が自らの主張を実現させるためには、薩長閥だけではなく、衆議院の2大民党の、少なくとも一方の協力が不可欠であった。政界縦断的な協力関係の、彼らが埋没しない形での再構築が必要であったのだと言える。その点で、中立的であっても地価修正が実現しなければ野党化する地価修正派と、基本的には政界縦断容認であった中立的な実業派の合流は、「第3極版政界縦断」とも呼び得る面を持っており、中立派の拡大・強化策として有効なものであった。

なお、薩長閥と民党全体が対立関係となったことで、吏党系の国民協会は前者の、新民党の同志倶楽部は後者の陣営に固定化された(野党的であるか、あるいは薩摩閥中心の内閣に取って代わった第3次伊藤内閣に反発する、対外強硬姿勢を採っていた同志倶楽部-『キーワードで考える日本政党史』第5章④、⑤参照-は、民党の陣営の中でも、自由党よりも野党的であり、対外強硬派を含んでいた進歩党と近くならざるを得なかったから、2大民党の間でキャスティングボートの一角を握るような勢力には、元々なり難かった)。情勢を左右させられるのは、第3極にあった諸勢力の中では、中立派であったのだ。

薩長閥と民党が再度対立関係となったことで、中立派の立場がどのようなものとなったのか、見ていくことにする。中立派は、発生した薩長閥と民党の対立に関して、中立の立場を採ることができると同時に、議長選挙等に関し、自由、進歩両党の間の中立という立場も、自由党と進歩党が対立関係を克服することにならない限りは、採ることができた(両党の対立は、その後合流しても克服されなかった。ただし双方が合流すると、双方の間の中立という立場は採り得ても、それは自由派、進歩派に次ぐ中立派というような、一つの政党内の一派閥に矮小化されてしまう。そうなると、党内で多数決をとる事、投票で党首を決める事でもない限り-共に当時の政党では考えにくい-、キャスィングボートを握るのが難しくなることもあると考えられる)。

図補-F~Hで見たところの上下の間と左右の間という、2種類の中立派となり得る中立派は、その存在感を増した。同時に、中立派が伊藤系と薩摩閥に、図補-Iで見るところの左右に裂かれる状況ではなくなった。上下に裂かれる危険性だけが残っていた。

ここで一度、かつて公同会に属していた議員達について考えたい。議会の開会までになるべく大きな会派を形成したいというのは不思議なことではないし、薩摩閥が力を落とし、自らも新内閣に、より軽視される状況下、展望を見出すために反転攻勢に出る必要が、公同会に参加した議員達にはあった。また彼らは、2大民党の双方が各々過半数を50議席程度下回っており、内閣の過半数を上回る支持基盤も衆議院に形成されていなかった状況下、同院におけるキャスティングボートを握るチャンスをも得た。彼らは単独でキャスティングボートを握ることのできる規模ではなかったから、正確には、中立派がキャスティングボートを握る規模となるかどうかを左右する、そんな存在となる機会を得たということだ。

反転攻勢とキャスティングボートの掌握、そのどちらを重視するかによって、選択肢は変わる。前者であれば野党的な会派を形成し、進歩党、そして与党になれず、準与党にもならなかった自由党という2大民党と共に、第3次伊藤内閣に対抗する事を目指すことになる。後者であれば、中立的な会派を形成し、少なくとも個々の課題ごとには、自由、進歩両党のいずれかと一定の協力をすることになる(薩長閥と民党の間でキャスティングボートを握るためには、単独で100議席レベルの、もっとまとまって行動しやすい勢力になるか、2大民党の一方が第3次伊藤内閣と組むような状況になる必要があった)。

後者、つまりキャスティングボートの掌握は、自由党と進歩党が対立することが前提となる。その上で、自由党と組んで第3次伊藤内閣と比較的近い勢力となるのか、進歩党と組んで、より野党的な勢力となるのかという選択を、することになるはずであった。後者の場合は、キャスティングボートを用いた反転攻勢だということもできる。もちろんずっと2党の間の中立であり続け、その時々に組む相手を変える事もあり得る。しかし、当時は総選挙の前後における議員の入れ替わりが激しく、中立派は総選挙の度に、新たに会派を形成するものであったから、山下倶楽部(となる勢力)を主に見ているここでは、短期的な視点に立つ。

第2次松方内閣が低迷する中、伊藤は入閣するなどして内閣に手を差し伸べることをしなかったから、公同会系のうち、第2次松方内閣を支持していた議員達(と進歩党を脱した鹿児島県内選出議員達)は、野党になっても不思議ではなかった。ただし伊藤系と薩摩閥が明確に対立していたとまで言えない状況であったこと、公同会には、時の政権にすり寄ったに過ぎない議員達もいたことから、自分達を相手にしてくれない新内閣を、多数派形成を通して振り向かせるという考えがあってもまた、不思議ではなかった。前者は反転攻勢に、後者はキャスティングボートの掌握に対応している。ただし第2次伊藤内閣を振り向かせるということは、当時の状況を考えれば、最終的には自由党に寄る必要があったと言える。

実際にはどうなったのかというと、見事に双方、つまり反転攻勢とキャスティングボートの掌握に分かれたのである。しかも自由党離党者、国民協会離脱者、他の旧議員倶楽部系が、それぞれ双方に分かれた。

「双方」とは何かを具体的に言えば、2大民党の合流を策す河野広中(東北同盟会)らとの同志倶楽部の結成と、実業家等との、中立的な山下倶楽部の結成である。同志倶楽部の結成は、新民党の残部と親薩摩閥(衆議院では旧公同会系及び進歩党離党者から成っていた鹿児島政友会と、新自由党の残部)の合流による、壊滅した新民党の多少の拡大であった。それは、本来は新民党ではない議員が派内の多数派となる、不安定な拡大でもあった(立憲革新党から進歩党に参加し、同党を脱した鹿児島政友会の議員達は本来新民党であったが、すでに変化していたといえる―補論⑭、⑯参照―)。

この分化の傾向こそ、「軸の回転」によって第3極に遠心力が働いた、その結果であった。なぜなら、軸が横になっていく状況、つまり薩長閥対民党という構図を見て民党に寄るという動きと、縦軸の残像が残っている状況、つまり自由党系と改進党系(進歩党)がなお対抗感情を克服していない中、衆議院のキャスティングボートを握ろうという動きが、同時に起こったからである(前者、つまり同志倶楽部の議員は3名中、広瀬貞文は国民協会出身であったが、新井章吾と深山聳峮は自由党出身であった)。後者がどれほど意図的なものであったのかは、定かでない。しかし、キャスティングボートを握っている状況を利用しようとする動きは、後述する全院委員長選挙をめぐる動きを見ると分かるように、確実にあった。

以前と比べ有利になったことで、中立派には、それまでの軸の回転に伴う遠心力に代わって求心力が働いたのだが、公同会は中立派ではなかったから、軸の新たな回転によっても引き続き遠心力を受け、その中でかつては中立派であった勢力、中立派に転向した勢力が、中立派の結集に合流したのだといえる。

こうして、政党に属さない中立派と地価修正派、そして旧公同会系の一部が、以前より大きな、キャスティングボートを握る中立会派として、1898年5月8日、山下倶楽部を結成した。正確には、当時第2党の進歩党と組んだとしても過半数には少し足りなかったが、進歩党は、同じ野党志向の同志倶楽部14名の多くの協力を期待することができたから、山下倶楽部が単独でキャスティングボートを握っているのに等しかった。

このようにして結成された山下倶楽部は、実業同志倶楽部出身者を含む、井上馨系(三井系)、岩崎系(三菱系)、その他の実業家、そして地価修正派、既成政党に近い無所属の当選者、他の中立の当選者が結集した会派であった(註1)。山下倶楽部には5名の実業同志倶楽部出身者がいた。また山下倶楽部の大三輪長兵衛には、実業同志倶楽部の田中市兵衛の後継候補であったという面がある(1897年11月12日付東京朝日新聞。田中の後任として大三輪を推そうという運動が起こったとしている。大阪府第1区では実際、大三輪の他に有力な候補者は立たなかった。なお田中は、粟屋品三の死去を受けた1895年11月29日の補欠選挙で初当選していた)。

伝記によれば、山下倶楽部所属の降旗元太郎は、進歩党の鳩山和夫の協力を得て当選した(降旗徳弥『井戸塀二代:降旗徳弥回想録』66~67頁)。1898年5月14日付の東京朝日新聞は、中立だといえる議員の数に比して山下倶楽部の参加者が多く、中立派を利用しようとする自由、進歩両党が、準自由党、準進歩党の議員を参加させているという見方、山下倶楽部にもそのような議員を利用して勢力を強めようとする者がいるという見方をしていた。当時の中立派の重要性を示す記事である。

また同11日付は、次のようにも報じている。無所属として当選し、山下倶楽部参加者の間で入会させようという声のあった井上角五郎、竹内綱、山田喜之助、兒島惟謙については、政党臭味を帯びていることから入会させないこととなった。井上と竹内は伊藤系と自由党系の政界縦断を支持する立場であった。進歩党の愛媛県支部は、同県第1区の選出であった鈴木重遠の進歩党離党によって解散し、愛媛同志会となった。兒島は、合田福太郎(愛媛県第4区)、清水静十郎(同第5区)と共に、同会の候補として、愛媛県第6区から選出されていた。また伝記によれば、自由党に対して劣勢であった進歩党から推されて出馬した(沼波瓊音『児島惟謙:護法の神』264~265頁)。『議会制度百年史』院内会派編衆議院の部では清水は進歩党、兒島と合田は無所属で当選したこととされているが、(新)民党と同様の立場であったと考えられる。合田は兒島と違って山下倶楽部に参加したが、これは立候補の過程における、進歩党系の関与の有無等の差異によるのかもしれない。しかし合田も下記の通り、結成の1週間後(5月15日)に山下倶楽部を離脱した。山田喜之助は、1891年3月、立憲改進党の鳩山和夫の政談演説会に関連した、学術演説会において演説をしている(1891年3月15日付読売新聞)。第5回総選挙でも、東京朝日新聞では進歩党、読売新聞では準進歩党の候補とされている。また第5回総選挙では、進歩党を脱して同志会を結成した田口卯吉、進歩党の島田三郎、楠本正隆らが山田の応援をしている(1898年2月23日付読売新聞)。なお、兒島と山田は共に憲政党の結成に参加し、その分裂後は改進党系の憲政本党に属している。

1898年5月17日付の東京朝日新聞によれば、一部議員の参加を排除したことに対し、国民協会の河村淳、佐々木正蔵、進歩党の前川槇造、降旗元太郎、自由党の田村順之助、時岡又左衛門のような、名は中立だが純然たる政党臭味のする者が参加しているにもかかわらず、(上記の者などは)許さないという点について、疑問を持つ者が多くいた。それは具体的には、このことに関して裏面の魂胆を疑い、脱会を考えていた合田らであったのだという。合田は実際に、1898年5月15日に山下倶楽部を脱している。

党派性のある議員の排除は、第2回総選挙後の独立倶楽部にも見られた。山下倶楽部は衆議院議長選挙を自主投票とし、会派としては明確な方針を採らなかった(註2)が、これも中立派には珍しいことではない。しかし全院委員長選挙に関して同派が見せた混乱は、それまでの中立派には見られなかった、つまり珍しいものであった。

山下倶楽部からは、その結成後わずか2週間で、久米民之助が離脱し(5月22日。上述の合田福太郎に続く2人目の離脱者となった)、さらにその翌日、腐敗変節漢として渡辺又三郎、脇栄太郎、時岡又左衛門、伊藤啓一郎、鈴木友次郎が同派を除名された(1898年5月23日付東京朝日新聞)。その背景には、5月17日の同派総会において、全院委員長候補を同派から出さないことを決議したにもかかわらず、久米が委員長になろうと運動し、渡辺、脇らがこれに与したということがあったようだ(1898年5月22日付萬朝報、読売新聞)。この処分に反対の議員達が、再議が受け入れられない場合に離脱しようとしていたという報道もあった(1898年5月25日付東京朝日新聞)。実際には、この問題に起因する内部対立が深刻化する前に衆議院が解散され、山下倶楽部は、伊藤新党に参加するのか、これと対立することになる2大民党等の合流に参加するのか、ということを巡ってバラバラになるのだが、統一性に大きく欠ける状況は、すでに結成当初から見られていたのだ。

久米は、全院委員長の候補者となったからではなく、山下倶楽部の前途を見て、離脱したということを謳った新聞広告を出した(1898年5月27日付読売新聞)。そこには、全院委員長の候補に個人の資格でなったこと、山下倶楽部がこれに対し、名義を濫用して他党と交渉しない限りは、選挙、被選挙とも自由だということを議決したのだということ、自身がその議決の下で公明の態度を守って部員多数の賛助を得たということが記されている。誤った報道が倶楽部内の誤解を招いたという主張も含まれている。この一件は、山下倶楽部が衆議院におけるキャスティングボートを事実上握っており、注目される存在であったことを、良く示している。議長選挙等において実際に、2大民党は同派に秋波を送っていた(例えば1898年5月12日付の東京朝日新聞には、自由党、国民協会、進歩党が、山下倶楽部に正副議長候補者問題を交渉してきたことが記されている)。

進歩党は5月27日、三国干渉が行われた趣旨に反してロシアが遼東半島に進出した状況等に対策を講じないとして、内閣を弾劾する上奏案を提出した。だが116対171で否決された。その賛否は28票の移動で逆転するものであり、多くが反対に投じたと考えられる山下倶楽部は、採決の当時48議席であった。山下倶楽部が上奏案の可否を左右する勢力であったことは間違いない。

そのような状況下に、山下倶楽部の板東勘五郎による、地価修正建議案の先決動議の提出があったのである。それはまさに、第3極の役割を果たそうとするような行動であった。これに山下倶楽部の多く、自由党の約半数、国民協会の多くが賛成したことは既に述べた。動議は否決されたものの、自由党と進歩党の差異、自由党の変化が確実なものであるということが浮き彫りになった。地租増徴案が衆議院において、国民協会の多数派と、山下倶楽部の一部くらいからしか賛成票を得られずに否決され(註3)、薩長閥と民党の対立に状況が逆戻りしていた中で、政界縦断の有効性が垣間見られたのである。それは、政権を担う勢力が多少の譲歩をし、自由党系が地価修正を前提とした地租増徴で大方まとまれば、薩長閥と自由党系の縦断の漸進が再開され得ること、つまり間もなく同党と進歩党との合流によって結成される憲政党を割って出ても、自由党系が自滅しないということを意味した(自由党はかつて民党色の強い議員達が離党した後、それによる議席の減少を克服した。再び離れる議員が出る事について、あまり心配する必要はなかったのである)。

このように、先決動議の採決とその結果によって、状況は大きく変わったと言える。もし自由党が丸ごと賛成していれば、地価修正とセットの地租増徴は、自由党、山下倶楽部、国民協会の支持で可決される可能性が高まっていた。その場合、事態を動かした山下倶楽部は、その中立性、衆議院のキャスティングボートを握っていたことを生かし、復活する政界縦断路線の要にすらなり得た。もし自由党が丸ごと反対していれば、山下倶楽部は衆議院では国民協会と共に少数派になるであろうものの、薩長閥と2大民党等の展望なき対立を打開する重要なプレイヤーになり得る。このような位置にあることこそが、中立派を大きくしたのだと考えられることについては、すでに述べた。

ところが自由党は賛否に割れた。普通であれば、政党として情けないことである。多くの議員の支持基盤に関係する事だとはいえ、全国政党の自由党よりも同質性が高い面がないわけではないものの、異なる立場の議員が組んだ会派に過ぎない山下倶楽部の方がまとまっていたのだから。しかし自由党は、少なくとも大きくは割れない。この当時も多くの議員が離党届は提出したが、分裂を免れた。第6回総選挙後に地租増徴に賛成した時も、党内に異論が多くありながら、離党者はわずかであった。これは自由党の現実主義的な性質によるものであった(自由党の性質についてはすでに述べた部分もあるが、詳しくは『キーワードで考える日本政党史』の各1列の関係、1党優位の傾向参照)。

賛否に割れたからこそ、自由党の変化が示され、自由党が状況を変え得ること、つまり自由党が政界のキャスティングボートを握っているような状態であることが示されたのである。政界のキャスティングボートは、民党共闘と政界縦断の双方を採り得る、自由党系に明確に掌握されていくのである。

自由党がまとまって行動できるようになれば、つまり自由党の変化が完成すれば、自由党系はこのキャスティングボートを有効に使いこなせるようになる、という事であったと言える。その後、自由党系が優位政党の地位を確かにするのは、この変化をかなり成功させて、政界のキャスティングボートを握ったためである。その力の源泉は議席数であったが、キャスティングボートを握ったからこそ、自らに有利な状況で総選挙を迎えることができるようになったのだとも言える。

政界を分かつ軸が縦になるのか横になるのか、それが自由党の動き一つで決まるものであったことは、その後の歴史が示すところである。伊藤の第5回総選挙後の新党構想も、第6回総選挙後の新党構想も、自由党系の動きを受けたものであったか、少なくとも、自由党系の動きを受けて本格化したものであった。具体的に言えば、前者は自由党の地租増徴案反対、後者は、憲政党の第2次山県内閣との提携断絶と、伊藤への党首就任の要請である。

少し先走ってしまったが、共に地租増徴に反対した自由党と進歩党は合流して、1898年6月22日、憲政党を結成した。同時期、伊藤はこれに対抗するために、つまり地租増徴に反対する民党と対決するために、実業家、地価修正派、国民協会などを糾合した、自らの内閣を支持する政党を結成しようとした(註4)。国民協会はこれに参加しようと、自党の解散について密議した(1898年6月14日付東京朝日新聞)。

山下倶楽部と国民協会には当時、商工業者の利益を代弁するような御用党を結成しようという動きがあったようである。萬朝報によれば、大岡育造(国民協会)、元田肇(国民協会)、和田彦次郎(国民協会)、渋沢喜作、大倉喜八郎、益田孝、馬越恭平(山下倶楽部)、雨宮敬次郎、片岡直温(山下倶楽部)、佐々木正蔵(山下倶楽部)が、商工業者の利益を保護する御用党の組織について相談し、さらに小野金六、渋沢栄一、田中平八、渡辺洪基(国民協会からはがされており―註5―、後に立憲政友会に参加)、佐々田懋(元衆議院議員-大成会→協同倶楽部→独立倶楽部→独立倶楽部→溜池倶楽部→自由党-)、竹内綱(自由党)を呼んで協議したが、満足する結論を得られなかったのだという(1898年6月16日付萬朝報)。

1898年5月12日付の読売新聞は、衆議院議長選挙に関して、平岡浩太郎と片岡直温の間に意見の衝突があったとしている(同19日付は、山下倶楽部に片岡派と大三輪派があるとしているが、両派の間に対立軸があったのか、それがどのようなものであったのかは、分からない。同年12月2日付の同紙は、土地に課税する税を悪税としている大三輪が、漸次増地租論を唱える他の商工業者と違って、非地租増徴論を維持していると報じているが、大三輪は第12回帝国議会で地租増徴案に賛成している)。平岡は吏党系(国民協会)の出身ではあったものの、山下倶楽部結成後は、2大民党を結び付けようと動く(『キーワードで考える日本政党史』第6章第3極・野党に対する懐柔、切崩し(⑩⑬⑱)参照。正確には動き始めた時期は不明。内閣と自由党の提携交渉が破談した当時だろうか)。対する片岡は、吏党系と実業派による新党の構想に関わっていたわけだし、2大民党による憲政党には参加していないのだから、2人の志向は全く異なっていた。その対立が議長選の時にすでに見られていても、不思議なことではない。

山下倶楽部は結成の段階から、それまでの中立派と同様に不統一を抱えていたのだ。しかしそれは、(個々の議員が)ポストの獲得を目指すか目指さないかという、(少なくとも表面的には)ポストの獲得を積極的に求めてこなかった中立派らしくない、不統一でもあった。

山下倶楽部は第3極として果たし得る役割をついても、薩長閥と改進党系の間に立つ大政党である自由党系の先行、独走を許したのだ。