①選挙結果と衆議院議長選挙

自由党107、立憲改進党49、立憲革新党39、国民協会32、

帝国財政革新会5、中国進歩党4、無所属64、計300

自由党が議席を減らし、対外硬派は、立憲改進党が微減したものの議席を増やした。第7回帝国議会(特別会、1894年10月)において楠本衆議院議長(立憲革新党)が再選され、副議長には立憲改進党の島田三郎が選出され、対外硬派が再び正副議長を独占した。ただし当時は戦時下であり、彼らは同議会、そして第8回帝国議会(通常会、1894年12月~1895年3月)においても、政府に協力的な姿勢を採った。

②帝国財政革新会の衆議院進出と大手倶楽部、実業団体の結成

帝国財政革新会は、総選挙で5議席を獲得した。無所属議員の一部が1894年10月、大手倶楽部を結成した。双方は対外硬派として振る舞った。大手倶楽部の参加者は新人議員が多かったが、第3回総選挙後に結成された中立の3会派、旧大日本協会・政務調査所派、それ以前の協同倶楽部、巴倶楽部、独立倶楽部に属していた議員もいた。1894年12月、実業派の無所属議員が会派、実業団体を結成した。その多くは新人議員であったが、かつて実業団体、中立倶楽部に属していた議員が2名ずつおり、紀州組に属していた岡崎も参加した。第3回総選挙後の中立3会派の議員について見ると、第4回総選挙で当選した中立倶楽部系の6名のうち、4名が実業団体に、湖月派から移って来た1名を含む2名が大手倶楽部に参加した。同様に独立倶楽部系3名のうち、1名が実業団体に、2名が大手倶楽部に参加、湖月派系1名が大手倶楽部に参加した。以前の中立実業派が、総選挙前の特徴の通りに、つまり、例外はあるものの中立倶楽部がやや第2次伊藤内閣寄り、独立倶楽部と湖月派がやや対外硬派寄りであった通りに、伊藤寄りと対外硬派に分立したといえる。帝国財政革新会は、勢力の不安定な中立会派とは長期的な連携が難しいことから、国民協会に輸出税全廃等への賛成を求め、国民協会も好意的に応じた(1894年12月20日付萬朝報)。1895年1月には、実業団体の中野治兵衛、中埜広太郎、1895年12月に実業団体に加わる浜野茂、佐藤里治(当時立憲革新党)、吉田禄在(当時国民協会)、井上利右衛門、倉島松男(当時自由党)、南島間作、石谷董九郎、佐竹正詮(当時立憲革新党)、国民協会の坂田昌蔵、平岡浩太郎、大手倶楽部の堀昌造、松尾徳三郎、他の無所属の堀越寛助(後に進歩党の結成に参加)、荒井啓五郎が、実業倶楽部を組織し、実業制度の完成と、自主的外交主義の実行を目的に、全国の実業団体と追々一団を形成しようとした(1895年1月6日付読売新聞)。

③対外硬派の分裂と政府支持派の形成、薩長閥の不統一

日清戦争は1895年4月、日本の勝利に終わった。しかしロシア、フランス、ドイツの干渉により、講和条約の締結によって日本が得た遼東半島を、清に返還せざるを得なくなった。以後薩長閥政府は、軍拡、産業振興などの積極財政路線を強めた。衆議院においても、このこと自体に異議を唱える声は皆無であった(対外硬派は海軍拡張を主張し、陸軍の軍拡に関しては消極的、または否定的―特に田口卯吉―であった)。対外硬派は遼東半島還付に反発した。自由党も当初、対外硬派に同調する姿勢を示していたが、対外硬派を事実上脱する国民協会と共に、政府を理解する姿勢に転じた。井上馨は第2次内閣存続のために自由党と国民協会を合流させようとしたが、実現しなかった(伊藤之雄『立憲国家の確立と伊藤博文』185頁)。対外硬派は大手倶楽部の結成で過半数に達したが、国民協会を除くと過半数を30近く下回るという状況であった。星亨は衆議院を除名された2ヶ月半後の第3回総選挙に当選、自由党に復帰したが、同党と長州閥伊藤系との連携への動きは、伊藤巳代治-自由党土佐派のラインが中心となっていた。そして当時を、薩長閥政府を自由党の求める方向へと動かす好機だと捉えた河野広中も、消極姿勢から転換をして連携に動いた。こうして、自由党は再び政府寄りの色を濃くした。同党と、国民協会、実業団体等により、政府支持派が一応は衆議院の過半数を超えたが、会派としての政府支持が明確ではなかった実業団体を含め、2大民党以外の勢力は、キャスティングボートを握り得る立場にあった。また、内閣では伊藤と松方正義が対立し、松方は8月に大蔵大臣を辞した。松方は、清に遼東半島の割譲を要求することに反対であった。伊藤よりも消極財政志向であった松方は、新たな募債を行わない方針を採っていた。そのような状況下、伊藤は軍部の予算計画が臨時議会に間に合わないという理由で、松方の求めた臨時議会の開会を拒み、これが松方辞任の引き金となった。松方が閣外に去った後、財政はより積極的なものとなる。

④国民協会の迷走

対外硬派は第9回帝国議会(通常会、1895年12月~1896年3月)において、12月に上奏案を提出するなど、第2次伊藤内閣の外交責任を追及した。しかし自由党や国民協会の反対によって否決された。1896年2月、朝鮮で、王がロシア公使館に移り、親日派の内閣を潰す政変が起こった(その原因ともなった親露反日的な王妃の殺害事件には安達謙蔵が関わり、逮捕された)。これを受け、野党から準与党に戻ったはずの国民協会は、内閣に対する問責決議案を提出した。しかし伊藤系の依頼を受けた山県系の圧力を受けて、撤回しようとした。自由党は再発防止の芽を摘むためだとして撤回を許さず、決議案は対外硬派のみが賛成をして、否決された。これに反発した柏田盛文等2名が同月中に国民協会を脱し、12月に議員倶楽部(本章⑤参照)に加盟した。第9回帝国議会の衆議院における予算案の削減は1分強に留まり、貴族院は衆議院の修正案を可決した。営業税の国税化、酒税引き上げ、葉煙草の政府専売化など法案も、次々と成立した。

⑤議員倶楽部、進歩党の結成

対外硬派は合流に向けて本格的に動き出したが、立憲革新党、大手倶楽部には、対外硬派の対政府強硬姿勢に否定的な議員が現れていた。対外硬派でありながら上奏案(本章④参照)に反対した彼らと、政党員となることに否定的な大手倶楽部の実業派、そして自由党と長州閥伊藤系の接近に否定的であった自由党親薩摩系の議員達が、それぞれ母体を脱して1896年2月、会派として議員倶楽部を結成した。自由党内には、自党の長州閥への接近、妥協(買収等の噂もあった)に対する反発から、改革運動が起こっていた。その改革運動を行っていた議員達の一部が、薩摩閥と近くなっていく過程において、議員倶楽部に参加したのであった。他の対外硬派(立憲改進党、立憲革新党の多数派、大手倶楽部の一部、帝国財政革新会、中国進歩党)は同年3月、合流して進歩党を結成した。党首は置かれなかったが、党籍のない大隈が事実上の指導者であったといえる。同党は、衆議院において自由党に数議席差まで迫る勢力となった。進歩党の政策は立憲改進党のそれを引き継いだといえる。民党といえる議員、民党との合流を容認出来る議員が集まったのだから、特に問題にはならなかった。対外強硬派らしく、進歩党は海軍の軍拡に積極的であったが、このこと自体は従来の民党の立場と矛盾はしなかった。

⑥板垣の入閣(自由党の与党化)

1896年4月、自由党総理が内務大臣に就任(自由党の求める郡制改革、党員の知事起用に反対して辞任した野村靖の後任)、板垣は自由党を離れて入閣する形を採ったものの、自由党は事実上の与党となった(内閣が予算案や法案を提出する前に自由党に相談することについても合意があったようである―伊藤之雄『立憲国家の確立と伊藤博文』189頁―)。星が駐米公使、三崎亀之助(愛国公党→立憲自由党→自由倶楽部→自由党衆議院議員)が県治局長、栗原良一(立憲自由党-土佐派だと言えるが離党しても自由倶楽部には不参加-→自由党→憲政党→憲政党→立憲政友会衆議院議員)が内務大臣秘書官に、8月には群馬県知事に自由党関東派(大同協和会系)の石坂昌孝が就いた。なお、新聞発行停止、保安条例の廃止は伊藤系と自由党の合意に至らず、郡制改正案(大地主の郡議員となる権利、複選挙制の廃止)も貴族院で否決され、自由党の政策はほとんど容れられずに終わる。

⑦大隈入閣と内閣交代

伊藤総理は、進歩党とも提携しようとした。公債募集の失敗によって渡辺国武大蔵大臣の辞任が濃厚になったことが契機となった(外務大臣のポストも陸奥宗光の病による辞任で、西園寺公望が務めおり、外務に大隈、大蔵に松方を充てる案が浮上した)。しかし、進歩党の指導者であった大隈の入閣に、自由党系の板垣内務大臣は反対をした。一方で、入閣が内定していた薩摩閥の松方は賛成をした。両者をまとめられなかった伊藤総理は辞任を決めた。大隈入閣反対に内閣総辞職で応じられたことで、自由党内で提携を推進した実力者、派閥の立場は、多かれ少なかれ悪化した。松方は大蔵大臣を辞任していたが、その後、岩崎弥之助、後藤象二郎の働きかけもあり、進歩党と接近していた。進歩党では犬養、尾崎、大石が工作を担っていた。伊藤は、積極財政によって歳入欠陥が生じたため、再度松方を大蔵大臣に就けようとしたのだが、松方は伊藤への反発もあったのか、大隈入閣を自身の入閣の条件とした。山県が総理大臣就任を固辞し、1896年9月に第2次松方内閣が成立、大隈が外務大臣として入閣した。この際、大隈は、国民の輿望を担えるものを国務大臣とすること、言論、集会、出版の自由、民間からの人材登用を条件とした。松方は、行財政改革に積極的に取り組む姿勢を示した。この内閣で松方は念願の金本位制を実現させる。第2次松方内閣では、対外硬派の神鞭知常(有楽組→政務調査所→旧大日本協会・政務調査所派→憲政党→憲政本党。当時は非議員)が法制局長官に就いた。1897年3月に大隈が農商務大臣を兼任する(足尾銅山鉱毒事件に関して前任者が辞任)と、元立憲改進党の進歩党員大石正巳が次官に、元同志倶楽部、立憲革新党の進歩党員武富時敏が商工局長となる。政務次官制の採用(政務と事務の区別)は実現しなかったが、各省の参事官の一人を勅任とする勅任参事官制が導入されると、外務省の勅任参事官に元立憲改進党の進歩党員尾崎行雄、大蔵省のそれに武富時敏が就いた(元自由党で議員倶楽部所属の蒲生仙も拓務省勅任参事官に就いた)。長州閥の野村靖逓信大臣らは反発した。府県知事には1897年4月、進歩党から4名が採用されたが、野党の国民協会を含め、他の党派からも5名の採用があった。次の通りである。

進歩党から 菊池九郎 山形県知事 元自由党、同志倶楽部、立憲革新党

田村政 埼玉県知事 元立憲革新党

波多野伝三郎 福井県知事 元立憲改進党

室孝次郎 愛媛県知事 元立憲改進党

議員倶楽部から 柏田盛文 千葉県知事 元国民協会

権藤貫一 長野県知事 元国民協会

国民倶楽部から 中村彦次 島根県知事 元国民協会

無所属から 石田貫之助 富山県知事 元自由党 新自由党寄り

国民協会から 湯本義憲 岐阜県知事

進歩党員が党籍を離れずに政府の職に就いたため、進歩党は明確に与党となったといえる。議員倶楽部、実業派の多く、無所属議員の多くが政府寄りであり、内閣は衆議院の過半数に届く支持基盤を、一応は得た。なお自由党では、入閣が決まったことで党を離れていた板垣が、1897年1月に総理(党首)に復帰したものの、3月に再び辞任した。その背景に大阪築港問題もあった。これは大阪築港先行に反対した兵庫県選出の議員によって、党執行部の決定が覆され、大阪築港費補助法案について、自由党が賛成から自由投票となった出来事である(伊藤之雄「日清戦後の自由党の改革と星亨」19頁)。ここには、伊藤系との事実上の連立内閣を自ら終わらせてしまった面のある土佐派の、影響力の低下も表れている。この間、影響力を強めた九州派の松田正久は、陸奥を党の総理に迎えようと動いた。陸奥も本来、党首として大政党を動かすことを目指していた。しかし陸奥の健康問題や自由党内のまとまりが弱くなっていたことが、それを許さなかった(陸奥は同年8月に死去)。

⑧実業同志倶楽部、日曜会の結成

1897年1月、かつて実業団体に属していた6名(実業団体は第9回帝国議会の閉会と共に解散したと考えられ、その時の議員数は24。またこの6名の半数は、中央交渉部や国民協会に属したことのある議員であった)、大手倶楽部系に属していた8名、立憲革新党に属していた4名、国民協会に属していた1名、帝国財政革新会に属していた1名、無所属であった2名が実業同志倶楽部を結成した。そして2月、かつて実業団体に属していた7名、自由党の改革派であり(1896年5月26日付読売新聞)2月に離党をした森本省一郎他が日曜会を結成した。実業同志倶楽部と議員倶楽部は第2次松方内閣寄りであり、両派には合流を模索する動きがあった(1897年1月21日付東京朝日新聞)。しかし、実現に至らず、実業同志倶楽部が明確に親薩摩閥となることはなかった。

⑨新聞紙条例の改正

進歩党は、行政処分を全廃する新聞紙条例緩和を求めていた。しかし長州閥山県系の清浦奎吾司法大臣等が反対し、野党であった国民協会も全廃には否定的であった。そのような状況下、伊藤の宮中支配を攻撃した『二十六世紀』が発行禁止、これを転載した『日本』が発行停止となる出来事があった。進歩党はこれに反発し、同党との協調を目指す薩摩閥の有力者が同調したことにより、1897年3月、第10回帝国議会において、行政処分を全廃する新聞紙条例改正案が成立した。

⑩国民倶楽部と新自由党、東北同盟会の結成

衆議院では1896年12月、第10回帝国議会(通常会、1896年12月~1897年3月)において、男爵となった楠本衆議院議長の後任を選ぶ選挙があった。自由党は国民協会の佐々友房を候補にし、合計で衆議院の過半数に15議席まで迫る両党の、協力関係を深めようとした。国民協会では長州系が自由党との連携に積極的であったため、薩摩閥は、九州地方選出の議員を味方に引き入れようとしていた。自由党では河野系が連携に納得せず、結局、同党は河野広中を候補とした。こうして、議長には議員倶楽部の支持も得た(報道、票数より推定)進歩党の鳩山和夫、副議長には自由党の河野が選出された。議員倶楽部は1897年1月に第2次松方内閣の支持を決議する。自由党の決定に反して議長選挙を棄権した議員達は、1897年1月に離党し、同年2月に新自由党を結成した。彼らは関東派の流れを汲み、当時駐米公使であった星の影響下にあった。以前星を守りきれなかった自由党の状況、星系と対抗関係にあった河野系などの動きが、首領が不在であった彼らに不満を抱かせ、そこに薩摩閥、自由党を離党して以来振るわなかった元関東派領袖の大井憲太郎による切り崩し工作が行われたのだと考えられる(大井については1897年1月7日付読売新聞)。このため、新自由党は第2次松方内閣寄りとなった(彼らの後ろ盾であった陸奥は、1897年8月に死去した)。新自由党の結成により、自由党は、結成以降初めて、改進党系より議席が少ない衆議院第2党となった(第2回総選挙後、中央交渉部に次ぐ第2会派になったことはある)。国民協会でも、野党として自由党と組むことに批判的な議員が離党し、1897年1月、国民倶楽部を結成していた(実業同志倶楽部の結成より前である)。自由党ではさらに、党改革を唱え、薩長閥政府との接近に否定的になっていた河野広中達が離党、5月に会派、東北同盟会を結成した。河野は自由党を脱した議員達が同志倶楽部を結成した際、その議員達の領袖と見られていた。河野は、自由党と長州閥伊藤系との提携を実現させた1人であったが、それが失敗すると、薩長閥と提携しても利用されるだけだと考えるようになった(提携の崩壊は、板垣が大隈の入閣に反対したことが要因であったが、河野は板垣、大隈の両者が、閣内で薩長閥と対峙すればよいと考えていたようである―『河野磐州傳』下巻408~409頁―)。河野は、退党趣意書(『河野磐州傳』下巻449~451頁)において、薩長閥政府と提携しても利用されるため、一大政党を組織しなければならないとしている。ただし、薩摩閥に切り崩されたのだという見方もある。また河野は、財政整理、軍備拡張を唱えた。東北同盟会は進歩党が下野した後の11月、自由、進歩両党に合同を勧告した。しかし自由党は、河野の同党からの離党を批判し、応じなかった。進歩党は同感としながらも、明確な回答を避けた。自由党は、弱い内閣を倒すのには、連携は必要であっても、合同は必要ではないという立場であった。そして12月、三角同盟(伊藤系と自由党系と改進党系の提携)を講ずることを禁じる決議案を、九州派等の反対の中で可決した(佐々木隆「第二次松方内閣の瓦解(下)」146頁)。

⑪公同会の結成

第2次松方内閣の衆議院における基盤を強めようと、また独自の支持基盤を得ようと、高島鞆之助陸軍大臣は1897年10月、内閣を支持していた議員倶楽部、新自由党、国民倶楽部を1つの会派、公同会にまとめた。

⑫進歩党の政権離脱

第2次松方内閣は、松方総理の台湾官制を巡る陸軍との対立、高野孟矩台湾高等法院長の解職、薩長閥系と進歩党の不和という、相関関係も見出される諸問題により動揺していた。高野の辞任は腐敗した高官を逮捕したことに起因しており、高等法院長の非職を命ぜられたことが司法官の身分保障に反するとして反発した、神鞭法制局長官が辞任をした。その内閣の動揺を横目に、自由党は伊藤に、次の総理大臣となることを期待して接近した。進歩党も、伊藤の入閣や伊藤内閣の再現を視野に入れていた。大隈は松方に、伊藤を入閣させるよう進言した。進歩党は、内閣成立後初の1897年度の予算案について、日程の問題による前(第2次伊藤)内閣の積極財政の継承を容認し、日清戦争の勝利で得た賠償金による、軍事費の拡張を認めた。自由党も、板垣が入閣した前内閣の方針に基づくものであったため、この予算案には賛成した。しかし公債募集の不振により1898年度予算案の歳入不足が問題になると、進歩党は行財政改革が不十分であり、増税は認められないとした。松方は、政権発足時に政綱を発表するという画期的なことを行ったが、財政については、薩長閥と進歩党の主張を両論併記する形を採っていた。進歩党は行財政整理、監獄費の国庫支弁が実現すれば、地租増徴は止むを得ないという立場であったといえる。松方は、進歩党の四カ条の要求、つまり内閣改造、政費節減、台湾統治の方針変更、立憲政体の運用の完備(対議会策を改め議員の腐敗を予防、選挙法罰則追加、政務官と事務官の区別の明確化)を拒んだ。これに対して進歩党は、10月に提携断絶を決議した。11月に入ると、松方は進歩党との水面下の交渉が報道されたことから、交渉に参加していた尾崎(外務省参事官)、そして箕浦勝人(進歩党―元立憲改進党―、武富の後任の農商務省商務局長)ら農商務省の局長3名を罷免した。そして大隈は、外務大臣兼農商務大臣を辞任した。省の勅任参事官や県知事になっていた進歩党員も職を辞し、進歩党は野党に戻った。12月に進歩党が倒閣を決議すると、同郷の薩摩系が主導する内閣に好意的であった鹿児島県選出議員が、同党を離党した。第2次松方内閣は、国民協会を与党にしようと、品川に入閣を働きかけたが固辞された。また内閣は、自由党を与党にしようと工作した。それは薩摩系と同じ九州出身であり、土佐派の影響力低下等によって浮上していた九州派を通じて、自由党に提携を求めるというものであった。しかし、党内に提携に反対する者も多かった同党は、松方総理の想定以上の2つの閣僚ポスト(自由党が最優先としていたのは新自由党にも影響力を持っていた星亨の入閣であった)、5つの知事のポスト、自由党の政策を政府の政策とすることを要求したため、妥協点を見出すことは難しい状況であった。薩摩閥は、自由党が提携を党議決定することを、提携の前提とした。そして自由党は、伊藤に総理就任を働きかけていた土佐派等の反対(その中には上記の条件をも不十分とする声があった)によって、提携反対に決した。九州派の松田正久、杉田定一(北陸信越地域の中心的な人物であり、松田の九州派と近かった)は、第2次松方内閣との提携にこだわった。九州派が党を割るという見方もあったが、分裂は回避された。また、伊藤系の伊東巳代治は、自由、進歩両党と、松方後を見据えて関係を深めており、薩摩閥の提携工作には協力的ではなかった。松方は1897年11月、山本信道を農商務大臣に起用、清浦司法大臣と合わせて熊本県出身者が2名、閣内にいる状況となった。これは熊本国権党に対する懐柔策であったが、同党を含む国民協会は、薩長両閥の融和が担保されなかったため、野党的立場に留まった

※以上の経緯について、佐々木隆「第二次松方内閣の瓦解(上)」が詳しい。

⑬第2次松方内閣期の非盲従運動と同志会の結成

1896年10月(第2次松方内閣の政綱発表前)、進歩党新潟支部は「曩に主義政綱を抛棄して前内閣に降り人に党して主義に党せざる自由党の去就に倣うべきではないとした(阿部恒久『近代日本地方政党史論―「裏日本」化の中の新潟県政党運動』169頁)。これは非盲従運動の前兆とも呼べるものであった(新潟系は後に進歩党の後継の憲政本党を離党して、三四倶楽部を結成する―第6章⑯参照―)。新聞紙条例の改正等について、進歩党が薩長閥に譲歩しないように行動を起こそうと、党内の有志が集まった。その一部等が進歩党からの人材登用を求める動きを起こす一方、これに否定的な者もいた。人材登用はある程度実現したが、党内には政府の積極財政が変わらないことなどに不満があった。不満は党内の猟官運動に対しても高まり、進歩党からは散発的な離党の動きが続いた。与党となってから進歩党の政権離脱までに約8名、政権離脱後、衆議院の解散までに約5名が離党し、うち8名が1897年12月に、同志会を結成した。

⑭公同会の分裂

公同会は進歩党との提携を策したが、内部に反対者があり断念した。人事面での期待を裏切られ、さらに第2次松方内閣が弱体化すると、内閣支持で内部の足並みがそろわなくなった。公同会は内閣改造を求め、財政整理が不十分な場合は増税に反対することを決議しようとした。これに反対の南野道親(実業団体―第4回総選挙後―→自由党→議員倶楽部→公同会)、武者傅次郎(新自由党系)が離脱し、新自由党の議員が修正案を提出したが賛同を得られず、原案が可決された。同時に評議員が廃止され、綾井武夫(大同倶楽部→立憲自由党→国民自由党→協同倶楽部→議員倶楽部→公同会)、重野謙次郎(新自由党系)、佐々木正蔵(国民倶楽部系)が幹事に選任された。議決の背後には、高島陸軍大臣の薩摩閥内閣の改革構想があった。それは松方が大蔵大臣となり、西郷海軍大臣が総理大臣に就くというものであった。しかし樺山内務大臣が改造の必要性を否定したため、公同会は野党の内閣不信任決議案提出に同調することを決めた(これに反対の大島信、厚地政敏、新井章吾、南野道親が懇親会を欠席した)。そしてこれに反対の新自由党が、1897年12月に離脱した。

※以上の経緯について、佐々木隆「第二次松方内閣の瓦解(下)」124-139頁が詳しい。

⑮第3次伊藤内閣の成立

新自由党以外の衆議院の全党派が内閣不支持を明確にしていく中で、地租増徴案、酒増税増税案の否決のみならず、内閣不信任決議案の同院での可決が確実となったことから、追い詰められた松方総理は、第11回帝国議会(通常会、1897年12月)会期中の12月、衆議院を解散した1897年12月24日付読売新聞によれば、松方に近い実業派の議員は、辞職を決意した松方総理の介錯として、内閣不信任案に賛成することとした)。そして総選挙後の展望が開けなかったことから、第2次松方内閣は総辞職をした。これを受けて1898年1月、第3次伊藤内閣が成立した。伊藤は自由、進歩両党との提携を実現しようと、板垣を法務大臣、大隈を農商務大臣にする案で、それぞれに働きかけを行った(伊藤之雄『立憲国家の確立と伊藤博文』234頁)。しかし両党とも、選挙等、内政に関して強い権限を持つ内務大臣を希望した。それだけではなく、伊藤系であっても呑み難い、内務を含め3つの閣僚ポストを求めた。内務大臣を2党のいずれかに渡すことは公平ではなく、双方と提携する路線と矛盾する。また薩長閥に、重要ポストを民党に与えることへの反発もあったことから、伊藤は進歩党との提携は断念し、自由党とは総選挙後に再度協議することとした。一方で、子と国民協会で、同党と近い曽祢荒助が司法大臣となった。こうして第2次伊藤内閣は、超然内閣(政党と組まず、政党に左右されないことを志向する内閣)に近いものとなった。1898年2月9日付の東京朝日新聞が自由党、国民協会を政府党としているように、内閣は、両党の協力には期待することができた。

⑯営業税と実業家

国税化された営業税には、課税標準の設定、徴収に関し、問題が残されていた。第2次松方内閣期の1897年10月、東京商工会議所は営業税、所得税の全廃を建議した。そして全国商業会議所連合会の決議に基づき、渋沢栄一、中野武営(立憲改進党→進歩党→憲政党→憲政本党→戊申倶楽部衆議院議員)が、営業税全廃を山田信道農商務大臣に陳情した。後の1898年11月、全国商業会議所が両院議長に地租増徴を請願、財政基盤強化のため、地租増徴期成同盟を結成、会長に渋沢、幹事に大倉喜八郎、大江卓、片岡直温、横山孫一郎、高木文平、馬場恭平が就く。これに対して谷干城、三浦梧桜らは同年12月に地租増徴反対同盟を結成する(升味準之助『日本政党史論』二313-314頁)。

補足~政党~

補足~貴族院会派~

無所属:時期は明確でないが、無所属議員をまとめようとする山県系の思惑があって結成された。後の無所属議員の会派と区別するため、第一次無所属と呼ばれる。

木曜会:1897年7月、研究会に属していた男爵議員が、子爵の議員の下にあることに不満を持ち、同派を脱して結成した。他の会派の男爵、勅選議員を吸収し、男爵議員の大部分が属す会派となる。

丁酉会:1897年12月、進歩党に近い朝日倶楽部(または旭倶楽部、第6章参照)の結成に参加しない多額納税者議員が結成した会派。第1回帝国議会に地価修正案を提出した、元自由党衆議院議員の天春文衛や、元大成会、芝集会所、政務調査所衆議院議員の田中源太郎らが所属した。

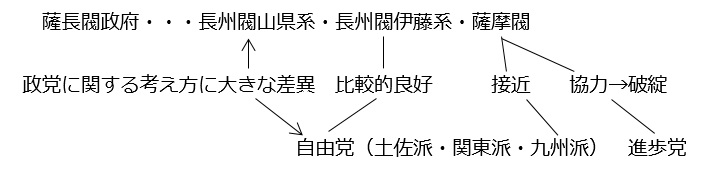

図④-A(③⑥⑦⑫):薩長閥と民党の関係

実業派の動き・第3極(①②)~帝国財政革新会と中立実業派の性格~

第3極・実業派の動き・キャスティングボート(④⑤⑦⑧⑩⑪)~対外硬派の合流、内閣の交代による実業派の再編とその性質~

1列の関係(③⑫⑮):自由党が進歩党と異なり、遼東半島還付に理解を示したことは、1列の関係を再び顕在化させた。第3次伊藤内閣成立の際、改進党系の方が自由党系よりも、双方との提携を目指していた内閣に対する要求が大きかったことにも、1列の関係がしっかりと表れている。この1列の関係において自由党は、薩長閥と進歩党の間に位置しており、政治の中心はまだ薩長閥であっても、政界の中央にあるのは自由党系だという状態に徐々になっていく。具体的に言えば、長州閥と進歩党の距離が遠く、間にある自由党系が長州閥とも進歩党とも、それよりは近かったため、政界のキャスティングボートを握るのである。薩摩閥の不振は、選択肢を減らすことで、この状況の出現を助けた。

1党優位の傾向(③):印象的な争点を得たにもかかわらず対外硬派が動揺したのは、戦時下に一度、薩長閥政府を支持しためであったといえる。一度与党(寄り)となると、野党化する際に、離脱者がしばしば表れるのは、日本の政党の特徴である。1党優位となることが多い日本では、与党(的勢力)に対抗するには、長期にわたり不利な扱いを受ける覚悟が必要となるからである。

第3極・(準)与党の不振(②③④⑥⑧):国民協会は、元来薩長閥政府支持派であったこと、第2次伊藤内閣との関係が良好でなかったこと、自由党の板垣の入閣に否定的であったことから、山県系の色を濃くしていった(それでも内部には、対外硬派からの離脱に否定的な議員達や、自由党系と組んで、山県系が望む準与党ではなく、与党となることに意欲を持つ議員達がおり、前者は議員倶楽部や国民倶楽部を結成した後公同会に集まり、後者は立憲政友会に移る。これにより吏党系=山県系という面はさらに大きくなる)。山県系とは、長州閥内外の、政党または政党の政権参加に批判的な官僚、軍人等の勢力となっていった。伊藤系を含む薩長閥全体とイコールでなかったこと、自由党系とも改進党系とも異なる立場を採ろうとしたことにより、当時の国民協会は、実に第3極らしい勢力になっていたといえる。第3党、第3会派の立憲革新党が、立憲改進党等との進歩党の結成に進んだことで、国民協会は議席数の上でも、第3党、衆議院第3会派に繰り上がった。

1党優位の傾向・野党再編(⑤):1党優位となりやすい日本では、非優位の諸政党が合流して、優位政党に対抗しようとすることが、度々あった。立憲自由党の結成にさえ、薩長閥という優位勢力に対抗するために複数の勢力が合流したという面がある。しかし衆議院を舞台として見た場合には、進歩党の結成が、その最初の例である。この例には、野党が合流する際の、3つの問題点を見て取ることができる。1つ目は当然ながら旧党派間の争いである。進歩党では立憲革新党系の多くに野党志向が強く、それが党内対立、分裂を大きくすることとなる(第6章以降参照)。2つ目は、合流する党派の、特にそのうちの第2党以下からの脱落者、つまり合流不参加者が一定数出るという傾向である。合流によって優位政党へ迫り、可能であればそれを上回る規模になろうという場合、脱落者の出現は、わずかであっても痛手にはなる。進歩党結成の際には、大手倶楽部、立憲革新党から不参加者が出て、議員倶楽部を結成するなどした。そうでなければ進歩党は、衆議院の第1党、第1会派になっていた。3つ目は、1党が優位であるという状況を崩さなければ、ただ議席数が増えるだけに留まるか、時間が経てば、その議席数も、不振や分裂によって減ってしまうという問題である。進歩党の場合は、憲政本党となってからであるが、分裂と不振によって、議席数の水準が下がる。このような問題を克服するのは、今でも非常に困難なことである。しかし先例から学ぶことで、変化を期待することはできる。

優位政党の分裂(⑤):自由党を脱して議員倶楽部に参加した議員達は、自由党の長州閥伊藤系への接近、妥協に対して反発していた議員の一部であった(この3名のうち野口褧、江橋厚の離党については、後藤が関与していたと報道されている―1896年1月26日付東京読売新聞)。当時は国民協会等の離脱によって対外硬派(当時は、野党は対外硬派であったといえる状況)が過半数を大きく割り込み、事実上敗北したような状況にあった。そんな中で自由党を離党する場合の有効な選択肢は、野党連携ではなく、与党という面を持っていた薩長閥内の、分断線に応じて動くことであった。つまり、長州閥に寄った自由党と国民協会に対抗して、薩摩閥の支持勢力となることであった。自由党を脱して議員倶楽部に参加した3名の議員のうち1名は北関東の選出であり、かつて関東派の大井系が薩摩閥に接近した影響があったのかも知れない(かつて自由党関東派大井系であり、東洋自由党に参加した新井章吾も、議員倶楽部の結成に参加している)。自由党内において、長州閥に近い議員と薩摩閥に近い議員の差異が明確になったことには、長州閥と接近した勢力が党の主導権を握っているという構造も影響していたと考えられる。政界縦断など、政局を動かすという行為には、それに与かれない、あるいは与っていなかった非主流派を刺激して、別の方向に動かす作用があるといえる。この例も、薩摩閥と進歩党の接近と同様の、弱者連合の一つの形であるといえる。ただし薩摩閥が政権の中心となったため、弱者連合は短期間ではあったが、弱者連合ではなくなった。

野党の2択(⑥⑦):自由党が長州閥伊藤系と関係を深めると、野党色をさらに強めた改進党系であったが、同時に薩摩閥と接近することで、与党の地位を得た。薩摩閥には松方は別だとしても全体的に軍閥的な性格が強く、進歩党とは大きな隔たりがあった。薩摩閥と進歩党の連携には、長州閥伊藤系と自由党の接近に対して劣勢となっていた勢力同士の、弱者連合の側面があったといえる。長州閥が薩摩閥に対する優位を強めた状況下における、以前の対外硬派に代わる、新たな非勝者連合であったという面もある。ただし、薩長閥の一部が明確に加わっていたのだから、仲間割れをしなければ、以前より強力なものであった。

2大民党制(⑦⑮):自由党系の指導者板垣退助に加え、改進党系の指導者であった大隈を入閣させることには、議会運営をより安定させる効果の他、各方面から閣僚を採るという点で、特定の政党のみと組むよりも、政界縦断の動きが目立たなくなる効果が、意図していたかは別として、あった。政党内閣へと「直行」しない、漸進的な政界縦断という面があったのである。しかし2大民党制の特徴の1つに、2大民党が共に与党になろうとしない、あるいは共に与党となることを否定しない場合があっても、事実上相容れないことがある。それは、薩長閥政府への接近についてリードした方が、他の一方もそれをすることによって、自らの相対的な優位性が失われることを回避しようとするからである。特に選挙を管轄する内務大臣のポストを相手に取られることには、自らが非常に不利になる危険が、選挙干渉も行われ得るような時代にはあった。2大民党が共に薩長閥政府の与党となることは、2党の1方が強くなり過ぎないように、牽制することが容易になることから、薩長閥政府にとって有利であった(ただし、2大民党がライバル関係を乗り越えて一体化すれば、話は別である)。

1列の関係(⑮):共には与党となり得ないことなどから、双方とも野党の地位に甘んじることとなった2大民党であったが、進歩党と違って、自由党は長州閥伊藤系との関係を決定的に悪くはしなかった。具体的には、内務大臣を得られない場合、内務次官で妥協しようとした(もちろん大隈が内務大臣に就くことは認められない)。第5回総選挙後の第12回帝国議会において進歩党が提出した、外交に関して内閣を弾劾する上奏案に反対をした(鹿児島政友会は進歩党に政府の外交に反対する、対外強硬姿勢を採ることを促していた。進歩党と同志倶楽部等が賛成、自由党とその他の多くが反対し、否決となった)。ここに自由党系の、1列の関係の下における、優位政党としての資質を見て取ることができる。

(準)与党の不振・野党に対する懐柔、切崩し(⑤⑪⑫⑭)~薩摩閥の失敗と公同会の不振~

第3極・キャスティングボート・(準)与党の不振(②④⑤⑧⑩)~薩長閥に切り分けられた吏党系の諸勢力~

実業派の動き(⑫):吏党対民党、または対外軟派(政府の外交方針を理解)対対外硬派(政界縦断に与る勢力対そうでない勢力)という党派の争いは、第2次松方内閣期に地租増徴が本格的に議題に上ったことを契機に、再び吏党対民党の争いに戻ったように見える。しかし民党は薩長閥とのポストを巡る取引に満足せずに野党となったのであり、地租増徴は薩長閥に対抗する口述とまでは言わないが、動機ではなかった。その点では実業家層の利益の反映はなされやすくなったものの、薩長閥対2大民党という構図が完全に再現された場合、実業派の利害の反映も、振出しに戻る危険があった。

優位政党の分裂(⑩):自由党を離党して新自由党を結成したのは主に関東選出の議員達であり、自由党の関東派はかつて大井系の影響力が強く、大井系は薩摩閥と接近したことがあった。新自由党の結成当時は、星の影響力が低下していたため、関東派の力は落ちており、長州閥伊東系への接近も、土佐派の主導となっていた。関東派にはそれに対する不満が当然あった。またこの当時は、薩摩閥主導の政権が誕生した後であり、新自由党結成の動きは、権力にすり寄ったという面が強い。大井系の東洋自由党は、党内で失った力を野党連携によって、一時的に一定程度取り戻したが、新自由党の議員達にそのような道はなかった。離党してきた自由党以外に、有力な野党はなかったからである。そのような状況下(離党の前後)、第2次松方内閣側に接近することが有利であると考えても不思議ではない。なお、新自由党系のうち、第5回総選挙後も当選する議員達は、自由党系に復帰する。薩長閥への接近を不利だとした河野広中の決断により自由党を脱した、福島県選出の議員達が結成した東北同盟会は、やはり、自由党における土佐派主導に反発して結成されたという面を持っている。河野は1897年1月、進歩党の大石正巳と会見したと報じられ、新自由党の武者傅二郎を通じて樺山内務大臣と、接触した(伊藤之雄「日清戦後の自由党の改革と星亨」9頁)。河野にも新自由党にも、薩摩閥の進歩党への譲歩は評価すべきものであったのであろう。しかし河野の東北同盟会は野党を貫いた。自由党の反土佐派が、自由党離脱の段階で残留者と離党者に分かれ、離党者の間でも関東派と東北派で差異があったことは、自由党への打撃を最小限にとどめた。しかし同党では、党を主導していた土佐派(第2次伊藤内閣を終わらせる要因となったことで影響力が低下)と九州派(土佐派の影響力低下、関東派の一部などの離党によって相対的に浮上していた)が、主導権争いを演じることになる。

連結器(⑩):東北同盟会は、(かつての同盟倶楽部等と同じく)2大民党をつなぐ役割を果たそうとした。それは彼らが第5回総選挙後に参加する、同志倶楽部にも受け継がれる。

優位政党の分裂・野党第1党の分裂(⑩⑪):別々の時期に自由党を脱した議員達が、公同会において会派を共にしたことは、薩長閥政府の中心となるに至る薩摩閥が、彼らを取り込んだためである。しかし優位政党等の政争に敗れた議員達が非優位政党に集まる、政界再編における日本の特徴が表れたのだともいえる。

2大民党制(⑫)進歩党が政権離脱を決断できたのは、総理大臣になる可能性が高かった、長州閥の伊藤と接近していたためである。同時に自由党も伊藤に接近していた。伊藤は双方を味方につけた挙国的内閣を考えていたが、両党はその性質上共に与党となることができなかった。実際、伊藤と2大民党の交渉は1党ずつ、別個に行われ、自由党が内務大臣、進歩党が内務大臣等3閣僚を求める中で、2党ともを満足させることは難しかった。また、伊藤が自由党と進歩党の双方を与党にしようとしたこと、第2次松方内閣が進歩党に代えて自由党を与党にしようとしたことは、2大民党に根本的な差異がなかったから、あるいは積極財政志向へシフトしていった自由党の方が、進歩党よりも薩長閥の方針に近かったからだといえる(松方自身は比較的消極財政志向であったとしても)。

2大民党制・1列の関係(⑫):内務大臣は、総選挙の結果に影響を与え得るという点で、政党が最も望むポストであったといえる。そのため、伊藤は総選挙の前に、双方とも獲得を望んでいる民党のどちらか一方に、内務大臣のポストを与えるということには否定的であった。後の高橋政友会内閣の後、3代もの非政党内閣が続いた要因にもこの考え方がある(その当時は元老西園寺公望の意向による)。1列の関係においては、2大民党の系譜が薩長閥への接近を巡って競合することが多々ある。その中で、先頭にいる薩長閥が、その競合を理由に、どちらをも政権の客分以上のものとしては迎えないということは、超然主義にとって非常に都合の良いことである。それを許すような未熟さが、2大民党にあったこともまた事実だが、どうであれ、2大民党がこれを甘受するはずはなく、その連携の実現、深化、合流は、この点で、起こるべくして起こったものだといえる。

野党第1党の分裂(⑫⑬):1列の関係の最後尾にあった進歩党は、第2次伊藤内閣の与党となった自由党を批判した。そのため自らが、同じ薩長閥政府(第2次松方内閣)の与党となると、非盲従運動が起こり、離党者も続出した。自由党は第2次伊藤内閣に協力していた時には離党者が多く、特に1896年1月に7名が離党しているが、板垣が入閣していた約5ヶ月間は、政権にポストを得たために便宜上一時的に離党した、栗原と三崎の2名に留まっている、つまり実質0である。進歩党離党者の一部は、進歩党の政権離脱後に同志会を結成したのだが、注目すべきは、財政に関する妥協を批判した帝国財政革新会系の2名が、同志会の結成に参加していることである。日本では現実的な優位政党に比べて、これに続く第2党は、状況や内外の勢力に対する妥協が必要な与党としての経験が乏しいことから、その善し悪しは別として理念的になる傾向がある。帝国財政革新会系の2名の、政策を問題とした離党は、1列の最後尾の政党らしい分裂であり、長く野党であった政党が与党となった場合の、課題を示している。また、与党となった進歩党が非盲従運動の規模に比して、分裂を小規模に抑えることができたのは、この運動が、進歩党員の政府への登用によって影響力を拡大しようという勢力と、党の主張の政府への反映を優先し、猟官に否定的であった勢力によって、成り立っていたためだといえる。離党した議員達は、盲従と共に進歩党員の猟官も批判するようになった議員達の、一部に過ぎなかったのである。

政界縦断(⑫⑬):長州閥と自由党系のそれぞれ一部による部分的な連携の漸進と比べ、全体的であり、急ごしらえであったといえる薩摩閥と改進党系の連携は、実現後に双方に強い反発を起こし、瓦解した。これにより、改進党系と薩長閥との政界縦断的再編は遅れる。それが成功するのは、山県系と改進党系のそれぞれ一部が合流する、立憲同志会の結成を待たなければならないのである。考えにくいことであるが、薩摩閥と進歩党の関係が良好なものとして続けば、長州閥伊藤系と自由党の接近も促され、政界縦断的再編がより早期に、そして実際に起こった再編とは多少異なるものとして実現していたように思われる。そのような場合、特に薩摩閥と進歩党の提携に基づく政権が長期的なものとなり、進歩党が自由党の劣位にない状況となり、2党が対等な、2大政党制がより早く実現していたかもしれない。

第3極(⑮):第3次伊藤内閣が成立する前後の第3極の立場について、それがよく表れている史料がある。それは、1897年12月30日付の国民協会の大岡育造から伊藤博文への書簡(『伊藤博文関係文書』三211~212頁)である。ここで大岡は、自由、進歩両党を合わせても大きすぎて操縦しにくいが、一方では議席数が足りないとし、国民協会が小さいといっても、度外視すると、同党は自由、進歩両党の不平者と組むこともあり得るとした。そして、3党を同視して自由党と国民協会を融和し、進歩党を客遇すれば、3党が多くても御することが容易だとした。以上から、自由党と国民協会の2党のみの支持では、内閣の衆議院での支持基盤は不十分であった(過半数に達しないか、曖昧な支持を含めれば一応は過半数に達する程度であった)こと、国民協会に伊藤系と組む用意があり、衆議院では第1党の自由党と組もうとする意志があったこと、しかし改進党系と「弱者連合」を汲む可能性もあったことが分かる。国民協会と改進党系との連携は、書簡では伊藤への牽制という面もあるとはいえ、不満が高まればあり得た。ここには、薩長閥、優位政党の双方に寄ろうとする、2大民党のどちらとも組み得る国民協会の姿が表れている。しかし自由党系ですら与党とならなかったから、本章(準)与党の不振(⑮他)で述べたように、振出しに戻るしかなかったのである。

1列の関係(⑮):この当時、自由党が、進歩党に代わる第2次松方内閣の与党となって、進歩党が自由党に代わって伊藤系と組むという道があった。その道の先がどうなっていたのかは分からないが、不安定な内閣の与党となった自由党系と、次の伊藤系を中心とする内閣の与党の座が約束されていた改進党系が、より早期に対等になっていたかも知れない。しかし自由党は、党内力学の影響によってだが、目の前にあった与党という地位を蹴った。これにより同党は、逆に優位政党への道を閉ざさずに済んだのかも知れない。

第3極・実業派の動き・政界縦断・2大民党制(⑮⑯)~第3極の可能性~